•••

![]()

Revista de de opinión en prensa

•••

El candidato del PSC, Salvador Illa, con su equipo durante el recuento electoral.AP

¿Illa president?

Pedro Sánchez ha dicho que «el Gobierno de Cataluña se decidirá en Cataluña». El mero enunciado basta para poner la afirmación bajo sospecha

Santiago González en El Mundo y en su blog, 250524

El argumento que mejor avala a Illa para la investidura es de presencia física. Una buena parte de los dirigentes catalanes son estéticamente alternativos. Piensen en Jordi Pujol, en el nen barbut, en el Polifemo de Esquerra, en el Rufián de Santa Coloma. Hay que destacar los resultados alcanzados en su pueblo: ERC ha sido cuarta fuerza política, detrás del Partido Popular ¡y de Vox!

Illa era el candidato más triste de las recientes elecciones catalanas. A mí me recuerda mucho a un actor francés, Jacques Dufilho, al que descubrí en Corazón solitario, una película de Francesc Betriu, en la que interpretaba a un organista. En la primera secuencia le vemos tocando en un funeral. A la salida de la iglesia, la tristeza de su cara llevaba a todos los asistentes a darle el pésame.

Pedro Sánchez ha dicho que «el Gobierno de Cataluña se decidirá en Cataluña». El mero enunciado basta para poner la afirmación bajo sospecha, pero es que, además, no se sostiene a la luz de los hechos. ¿Por qué se va a decidir en Cataluña, si el propio Sánchez ha negociado el Gobierno de España en Waterloo y en Suiza, es decir, donde ha querido Puigdemont?

Entre Sánchez y el pastelero loco uno tiende a creer más a este último; nos ha mentido menos. Por otra parte, su lógica es inapelable al recordar los precedentes: En las autonómicas de 2003, Mas obtuvo cuatro diputados más que Maragall, pero el tripartito hizo president a Maragall.

En el año 2006 Mas sacó once escaños de ventaja a Montilla, pero fue Montilla el president. Y el caso más conveniente y próximo: en las generales del 23-J la lista de Feijóo sacó 16 diputados más que la de Sánchez, pero Junts en compañía de otros hizo presidente a Sánchez. Do ut des, te doy para que me des.

Illa fue nombrado ministro de Sanidad porque Sánchez quiso que se rodara para ser candidato, no por sus conocimientos sen la materia, que eran nulos. ¿Cómo iba a suponer que tendría que hacer frente a una pandemia? Él era filósofo, lo que habría permitido a Rafael ‘El Gallo’ repetir su dictamen sobre Ortega y Gasset: «Hay gente pa’ tó».

No hace todavía dos meses, los medios se hicieron eco de algunos aspectos notables de la gestión de Salvador Illa en la pandemia: como Armengol y Torres, pero a lo grande, que para eso era ministro: Illa pagó un 3.500% más por 13 millones de mascarillas a una empresa chipriota de abogados que tenía cuatro empleados. El ministerio de Illa también compró batas desechables a un precio 50 veces superior al de mercado, diez millones a un empresario barcelonés para traer guantes de nitrilo que no llegaron nunca.

Illa otorgó a la empresa FCS Select Products S.L. contratos por 217 millones. Es una sociedad que no presenta sus cuentas en el Registro Mercantil desde 2019, y ha pasado de un beneficio anual de 73.000 euros, antes del Covid, a ingresar más de 200 millones de dinero público.

A ver a quién designa el presidente del Parlament como candidato, pero en PSC están renaciendo los antiguos pujos de independencia con respecto al PSOE. Hay una diferencia: nunca antes había tenido el PSOE un liderazgo tan caudillista como el de Sánchez. Habrá que verlo.

•••

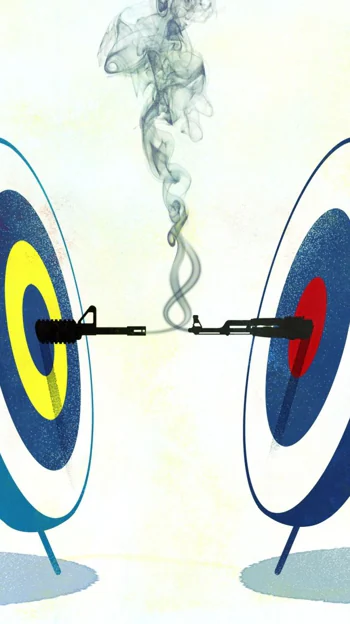

Raúl Arias [España, 1969]

Cataluña, el fin de una etapa

ERC y Junts deben tomar conciencia de que se abre una nueva etapa en la que la política catalana irá pareciéndose a la vasca. La revisión de sus liderazgos pasa por la jubilación de Puigdemont y Junqueras

Joaquim Coll en El Mundo, 150524

EL RESULTADO de las elecciones del pasado domingo, más que poner fin al procés, tal como estos días tanto se afirma, supone el cierre de una larga etapa de tensión secesionista en Cataluña que estalló en 2012, provocó la mayor crisis de la democracia española cinco años más tarde y se ha prolongado hasta 2024 gracias a la existencia de una mayoría independentista en el Parlament.

En rigor, el llamado procés murió en octubre de 2017 cuando se desvaneció el sueño de la unilateralidad. Hasta entonces, cientos de miles de catalanes creyeron que la secesión era posible si persistían en su deseo, se movilizaban en cada ocasión y acudían en masa a votar en unas elecciones que se revestían de plebiscitarias o participaban entusiásticamente en pseudorreferéndums convocados desde la Generalitat para desbordar al Estado.

Si aun así el Gobierno español no se avenía a negociar, entonces, antes o después, la Europa democrática correría en su ayuda, creyeron también. Esa ensoñación se hundió en 2017.

Ahora bien, no hay que confundir el procés como momento concreto con el fenómeno de la tensión secesionista, hija de los largos años del pujolismo y sobre todo del fracaso del segundo Estatuto.

Sin la tensión previamente acumulada, y el oportunismo para sortear las consecuencias de la crisis económica de 2008, Artur Mas no se habría atrevido en 2012 a dar el pistoletazo de salida a la exigencia de una consulta, que rápidamente se convirtió, como resultado del juego de la gallina con ERC, en un programa de secesión unilateral, que fue el deus ex machina de la política catalana hasta 2017.

Ahora, en cambio, con el hundimiento del independentismo en las urnas, lo que se cierra es el conjunto de una larga etapa de 12 años, donde una mayoría minoritaria ha querido imponer de una forma u otra al conjunto de la sociedad catalana y española el ejercicio de la autodeterminación. En definitiva, el procés murió en 2017, mientras la tensión secesionista, que se ha prolongado con sus vaivenes hasta 2024, es lo que ha colapsado en las elecciones del domingo.

Hay que subrayar que las urnas no solo han despojado al independentismo de su hegemonía parlamentaria, sino que arrojan un dato muy revelador de la nueva etapa: la suma de los partidos (PSC, PP y Vox) que están explícitamente en contra de un referéndum alcanza los 68 diputados de la mayoría absoluta.

Evidentemente, esa suma no es operativa para construir nada, pero subraya la fuerza del cambio de eje de la política catalana. En el nuevo Parlament los partidarios del polémico casino Hard Rock en Tarragona superan ampliamente a los del derecho a decidir.

Las medidas de gracia que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez han tenido sin duda un efecto positivo en el proceso de normalización sociopolítica en Cataluña, aunque una cosa son los indultos y otra, muy diferente, la amnistía.

El perdón de la pena de prisión en 2021 para los condenados en el juicio del procés supuso un antes y un después, desinflamó el lacismo y fue un gesto inteligente con un bajo coste y sin ningún riesgo.

La amnistía, en cambio, ha sido una operación de pura conveniencia, un pago a cambio de siete votos para una investidura, que ha premiado al partido independentista más radical y al prófugo Carles Puigdemont, resucitándolo políticamente en perjuicio de ERC, cuya estrategia pragmática ha sido duramente castigada en las urnas, aunque en su hundimiento hay una multiplicidad de causas, empezando por una gestión bastante mediocre al frente del Govern de la Generalitat y un liderazgo, el de Pere Aragonès, fallido.

La amnistía ha tenido costes y beneficios para el PSC. Por un lado, le ha permitido seguir drenando votos a su izquierda, de ERC y los Comunes, y también del centroderecha nacionalista moderado. Pero, por otro, su magnífico resultado esconde un trasvase hacia el PP, que ha sido la fuerza que más ha crecido en votos absolutos, y no solo a costa de la desaparición de Ciudadanos.

Puesto que Vox ha resistido muy bien, demostrando que hay una extrema derecha españolista que ha venido para quedarse, es evidente que hay una parte de voto socialista contrario a la amnistía que ha optado por Alejandro Fernández, un candidato con personalidad propia frente a la torpe dirección nacional del PP, brillante parlamentario y siempre contundente frente a las falsedades nacionalistas.

La clara victoria del socialista Salvador Illa se explica también por su perfil moderado, dialogante, que huye de la polarización, tan diferente en eso a Sánchez, y que encarna la perfecta simbiosis entre PSC y PSOE. El resultado para los socialistas catalanes es histórico, pues es la primera vez que ganan en votos y escaños, muy por delante de la segunda fuerza.

No hay otra presidencia posible que la del líder socialista, por mucho que Carles Puigdemont intente ganar tiempo para atrasar lo inevitable, su retirada de la primera línea de la política. Anunciando que se presentará a la investidura pretende chantajear a ERC y forzar una carambola.

La afirmación trompeteada por algunos analistas de que Sánchez sacrificaría a Illa para seguir contando con el apoyo de los independentistas supone un desconocimiento absoluto de la historia del PSC. Es un partido de obediencia federal, pero autónomo en cuanto a su estrategia en Cataluña. Y

a ocurrió con José Luis Rodríguez Zapatero cuando le medio prometió a Mas en 2006 que si ganaba las elecciones no habría otro tripartito de izquierdas, y sin embargo José Montilla se hizo con la presidencia de la Generalitat.

Esta vez no será diferente, y menos aún tras unos resultados tan buenos, con Junts muy por debajo y ERC hundida. Ahora bien, la investidura de Illa no será fácil, y existe el riesgo de volver a las urnas. No me parece el escenario más probable. Los dos partidos separatistas necesitan hacer la digestión del 12 de mayo y tomar conciencia de que se ha abierto una nueva etapa en la que la política catalana irá pareciéndose a la vasca. T

anto ERC como Junts han de revisar sus estrategias y liderazgos, y eso pasa por la anunciada jubilación de Puigdemont y también de Oriol Junqueras, aunque este se resista como gato panza arriba.

CON EL PASO de las semanas, y tras las elecciones europeas, en ERC verán que es absurdo bloquear la investidura de Illa, y puede que también en Junts. Una doble abstención permitiría a ambos partidos dejar de mirarse de reojo y al socialista formar un gobierno en solitario que daría un año de margen para formalizar un acuerdo de legislatura con uno de los dos partidos independentistas, preferentemente con ERC y el apoyo de los Comunes.

Además, tanto Junts como ERC siguen condicionando la legislatura de Sánchez, lo que también es una forma de presión sobre el PSC en un juego en el que todos dependen los unos de los otros.

La repetición electoral en otoño nunca se puede descartar, pero ERC no está en condiciones de volver a las urnas tras la marcha de Aragonès y con una dirección cuestionada. Puigdemont puede tener más tentaciones en un cálculo cortoplacista, pero por encima de su teatralidad es un político inteligente.

Sin ninguna esperanza de que se rehaga la unidad independentista, menos aún con la aparición disruptiva de la islamófoba Aliança Catalana, su empecinamiento sería visto como un capricho personal y el resultado para Junts podría empeorar. Cuando el ex president dijo que si no era restituido dejaría la primera línea política, acertó en el análisis de que su tiempo se había acabado. Un final que es también el inicio de una nueva etapa con Illa de president.

Joaquim Coll es articulista, historiador y ex vicepresidente de Societat Civil Catalana

•••

Vista aérea de la Plaza del País Valenciano, Castellón

PP y Vox empiezan a descatalanizar el callejero de Castellón: adiós a la «Plaça del País Valencià»

Ignacio Martínez en El Mundo, 150524

El nuevo Gobierno del Ayuntamiento de Castellón que conforman PP y Vox ha emprendido el camino para descatalanizar el callejero de la que es una de las tres capitales de la Comunidad Valenciana junto a Valencia y a Alicante, después de una etapa en que el Consistorio ha estado gobernado por PSOE, Compromís y Podemos.

Se trata de una iniciativa que ha partido del portavoz municipal de Vox, Antonio Ortolá con la plaça del País Valencià (plaza del País Valenciano). Si bien, su futura denominación está por ver. Y se baraja desde «Plaza de las Cortes Valencianas», «de la Comunidad Valenciana» o «Comunitat Valenciana», las dos acepciones que tiene el nombre de la autonomía, o «9 d’octubre» (9 de octubre, el Día de la Comunidad Valenciana), entre otras aún por definir.

Durante los ocho años de Gobierno de la izquierda en la Comunidad Valenciana se ha vivido un paulatino proceso de catalanización, lo que se conoció en su día como el procés a la valenciana, que ha tenido sus efectos también en el callejero. Algunas vías, sin embargo, ya mantenían esas denominaciones desde tiempo atrás.

Uno de estos casos se encuentra en Castellón, donde una plaza sobrevive con el nombre de País Valencià, a pesar de que esa no es la denominación de la Comunidad en que se ubica Castellón.

Se impone un cambio. Y quien ha tomado la iniciativa para poner en marcha el cambio de nombre de esa plaza es Antonio Ortolá. Este edil de Vox ya ha manifestado su disposición a iniciar los trámites para el cambio de denominación de esa plaza.

•••

Javier Olivares[España, 1964]

La coronación del mal menor

El independentismo no es un estado de ánimo. Lo fue el procés. El independentismo es un marco mental dominante impuesto por el establishment catalán

Javier Redondo Rodelas en El Mundo, 130524

Normalmente tendemos a medir la pujanza del nacionalismo con un único indicador: la potencia de sus formaciones. La propaganda oficialista incluyó dos indicadores más en la última década: desde las elecciones de 2015, cuando el independentismo concurrió unido bajo las siglas JxSí [1.628.714 votos], la fuerza del nacionalismo se calibró según la solidez del bloque [en 2021 se argumentó y celebró que Illa rompiera el bloque separatista; aunque en puridad, ERC y Junts rompieron después]; y para esta campaña se trataba de baremar en función de dos circunstancias relacionadas con las dos variables mencionadas: por un lado, se sugiere que el independentismo no cotiza -aunque la campaña de Puigdemont haya girado en torno a la responsabilidad que ha contraído con culminar el «mandato del 1-O»-; y, por otro, se cubileteaba con la posibilidad de que Junts y ERC no sumaran 68 escaños. Así ha sido.

Pues bien, todos estos indicadores miden pero no muestran el vigor y fibra del separatismo; o algo muestran pero también mucho camuflan. Y son acaso más útiles -y torticeros- por lo que pretenden esconder que por lo que enseñan. La porosidad del nacionalismo la muestra la ubicación de la mal llamada o mal identificada tercera vía.

Su posición y relación con los separatistas son el verdadero termómetro del independentismo. Si el PSC, «conserje lucrativo del oasis», en definición del periodista Iñaki Ellakuría, se autoproclama adalid de la tercera vía, es que el nacionalismo está muy vivo.

Recuerden que Illa se sumó a los separatistas y a los Comunes para aprobar una ley del catalán con el objetivo de sortear la sentencia del TSJC que obligaba a impartir el 25% de enseñanza en castellano, blindar la inmersión y cercenar el bilingüismo.

Si Illa es partidario de construir una sociovergencia, sea con Puigdemont o con ERC, es que el nacionalismo está nervudo y carece de oposición. Illa haría de convergente con Aragonès [en eso ha consistido parte de su campaña, en explorar los espacios de CiU] y de socio -en las dos acepciones que aquí encajan- con Puigdemont.

El PSC sólo conservó en 2021 la mitad de los votos que tuvo antes de formar el tripartito y Sánchez irrumpió súbitamente en la campaña con su tuit a la ciudadanía para recordar que él era el pegamento que mantenía viva una buena parte de las aspiraciones del separatismo: hoy la financiación propia y mañana el referéndum.

Los socios de Sánchez saben que necesitan a Sánchez para completar el desmantelamiento del Estado en Cataluña; arrinconar definitivamente al castellano y, PSC mediante, neutralizar, también en Cataluña, cualquier posibilidad de alternancia y alternativa. La rivalidad entre ERC y Junts más Puigdemont por Catalunya [así se ha llamado la candidatura personalista y mesiánica de la derecha nacionalpopulista catalana] es cierta pero también comparten propósito.

El separatismo aprendió que la secesión es inviable con los mimbres de 2017. Eso no es una renuncia sino una prórroga, un repliegue.

Si cada tercera vía está más incrustada en el ecosistema nacionalista que la anterior y solo se distingue por su inclinación al apaciguamiento es que el nacionalismo se mantiene hercúleo. La retórica del acuerdo de investidura firmado por el PSOE y Junts, la semántica de la amnistía, la propia naturaleza de la autoamnistía y la narrativa comúnmente aceptada -el PSOE llama «exiliado» a Puigdemont y reconoce la «opresión» del Estado- son síntomas de arraigo de la cultura indepe.

El independentismo no es un estado de ánimo. Lo fue el procés. El independentismo es un marco mental; un marco mental dominante e impuesto por el establishment catalán y asumido por sus advenedizos palafreneros. Desmontar este marco llevará su tiempo [el nacionalismo tardó 35 años en cincelarlo]; pero se empieza por abrir los balcones con vistas a la calle y a las personas.

Como afirmaba ayer el director de EL MUNDO, «desde el establishment se ha dado impulso a una suerte de añoranza de la vieja Convergencia y su peix al cove».

Durante la campaña, Moncloa lanzó una liebre, una ilusión o lo que se conoce también como wishful thinking: el 12-M pondrá a prueba la «credibilidad de la amnistía». Y añadía que «si los independentistas no suman mayoría, la política de Sánchez será la correcta».

No han sumado aunque Illa necesite el apoyo de una de las dos formaciones independentistas [tiene difícil que le baste con la abstención de ERC]. Lo que ocultaba además el argumento de Moncloa es que Illa se jugaba los comicios contra el autoamnistiado y rehabilitado Puigdemont.

De modo que poner el acento también en la gestión de los servicios públicos era una forma de amortizar o fagocitar a Aragonès, quien, a las malas y en pleno naufragio, pudiera aceptar lo que el desistimiento constitucionalista acata: Illa como mal menor. La expresión refleja la cruda realidad y evolución del constitucionalismo: dónde estaba en 2017 con Arrimadas y dónde está con Illa de fingido abanderado.

Illa es un mal menor para ERC, para el catalanismo -expresión sofisticada del separatismo sin fermentar o hervir- y para una porción del constitucionalismo.

Illa se ha superado en casi 200.000 votos respecto de 2021. Su triunfo es inapelable. Pero la autoamnistía concede a Puigdemont su representación más alta desde 2017. Junts suma 100.000 votos más que en 2021. De modo que la efectividad de la amnistía se traduce en el descalabro de ERC y la aclamación del prófugo.

Los resultados arrojan una carambola que no es tal, sino un mensaje en una botella: PSC, PP y Vox suman exactamente 68 escaños; uno más que Puigdemont, ERC, Comunes, CUP y Aliança. Esos 68 escaños podrían efectivamente suponer el comienzo de una era, pero no será así, porque PSC, ERC y Comunes suman también exactamente 68 escaños.

Voilà, un tripartito niquelado a imagen y semejanza del anterior. En 2003, CiU obtuvo 46 escaños con un puñado menos de votos que el PSC, al que sus 42 escaños resultaron suficientes para alcanzar la Presidencia, junto con ERC e ICV. Aquel tripartito fue el germen de procés, no sólo porque intensificó las políticas de inmersión lingüística y dejó las arcas vacías y al sucesor Mas a la intemperie de la crisis de deuda y la ola de indignación, sino sobre todo porque se fraguó en torno al ignominioso Pacto del Tinell.

En 2003 se ensayó la construcción del muro que Sánchez ha erigido y que Illa no pretende demoler.

El mito del Illa constitucionalista se desvanecerá pasados los efectos de la euforia de su victoria. Y no porque no pudiera ejercer como tal -lo ignoramos pero no lo negamos-, sino porque en Illa no manda Illa. Sobre Illa pesa o se cierne el bloque de investidura que Puigdemont amenaza con derribar si no es investido.

Su desafío suena flojo. En las Cortes, la continuidad de Sánchez está garantizada porque no hay mayoría alternativa. Así que la finta de Puigdemont carece de efectos prácticos, a menos que Sánchez interpretase que fuese en serio y obligase a Illa a una abstención en la investidura de su adversario.

Sánchez y Puigdemont son especialistas en arrimar el auto hasta el precipicio y mirar si el otro pone cara de gallina. De Sánchez sabemos que es capaz de dejar caer su coche y estrellarlo; de Puigdemont, no: huyó a Waterloo y tuvo paciencia. Los antecedentes de Sánchez son una advertencia para Illa, pero los de Puigdemont constituyen un alivio, si bien, no se pudo contener anoche en su comparecencia:

«La distancia entre Junts y PSC no es diferente de la distancia entre PSOE y PP en el Parlamento español» [en clara referencia a sus siete asientos en la Carrera de San Jerónimo].

Los resultados alejan la posibilidad de una inmediata disolución del Parlament y unas nuevas elecciones y dan aire al PP de Feijóo, que supera sus expectativas y triplica en número de votos los obtenidos en 2021: regresa a los números de 2015 pero con cuatro escaños más que entonces. Alejandro Fernández suma 15 escaños. Aragonès despejó una incógnita anoche.

Aseguró que ERC pasará a la oposición. Por tanto, no habrá tripartito ni coalición en la Generalitat, lo cual no quiere decir que no vaya a funcionar en el Parlament. Aragonès sabe que la tercera vía de Illa le ha sustraído votos, como Sánchez lo hizo el 23-J. En una entrevista reciente aseguró que desayuna queso desnatado y que la frase que más le repetían sus padres era «ordena la habitación».

Pues eso. Sánchez abrasó a ERC, supera otra meta volante y enfila los comicios europeos con el diablo agazapado y el PP en alza.

Javier Redondo es director del Grado en Comunicación Global y profesor de Filosofía, Política y Economía de la Universidad Francisco de Vitoria.

•••

Manifestantes protestan ante un cartel de la paz antes de una cumbre de la UE y la OTAN en Bruselas, el martes 22 de marzo de 2022.GEERT VANDEN WIJNGAERT (AP/LAPRESSE)

Por qué el pacifismo ha pasado de moda

El mensaje pacifista que sirvió para aglutinar las protestas contra Vietnam, la Guerra Fría o el ‘No a la guerra’ de Irak está desaparecido ante las guerras en Ucrania y Gaza

Sergio C. Fanjul en El País, 130524

El radioastrónomo Frank Drake, colaborador de Carl Sagan, ideó en 1961 una ecuación para estimar el número de civilizaciones que podría albergar nuestra galaxia. La ecuación de Drake tiene en cuenta muchos factores, como el número de planetas o sus condiciones físicas, pero también otro término: el grado de desarrollo tecnológico.

Una civilización tiene mayor probabilidad de autodestruirse cuanto más avanzada sea su tecnología. Por ejemplo, víctima de un apocalipsis nuclear. Existe la aberrante cifra de 12.512 armas nucleares en el planeta Tierra, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

El pacifismo ha luchado tradicionalmente por una resolución de conflictos sin enfrentamientos violentos, también por un desarme que preserve a la especie humana. Últimamente, no está de moda.

Desde el comienzo de la guerra de Ucrania, el presidente ruso, Vladímir Putin, exhibe con frecuencia la retórica del conflicto nuclear y genera una sensación de absurdo civilizatorio. Tras el fin de la Guerra Fría, la ciudadanía había olvidado la posibilidad de un apocalipsis, pero de un tiempo a esta parte ha resurgido la amenaza atómica, acompañada del discurso belicista, y hasta en las tertulias televisivas del mediodía se han comentado, con cierta ligereza, las formas y consecuencias de un hipotético conflicto nuclear.

Si la pandemia, que parecía ciencia ficción, acabó por suceder, ¿por qué no ese invierno nuclear que tanto se recrea en el cine? La aterradora posibilidad tampoco ha generado demasiada reacción popular: quizás, de tanto verla en Netflix o Amazon (como en la película Dejar el mundo atrás o en la serie Fallout), siga percibiéndose como una ficción inverosímil.

Fuera de la pantalla, Alemania se rearma y se plantea volver al servicio militar obligatorio, con un 52% de la población a favor, según una encuesta de Forsa. Líderes europeos como Emmanuel Macron o Donald Tusk advierten de la posibilidad de una nueva guerra que involucre a toda Europa, algo llamativo en el seno de una entidad política, la Unión Europea, que no ha estado muy volcada en lo militar (delegado en la OTAN) y cuyo mayor logro ha sido una paz durante décadas entre países que han guerreado durante siglos.

Así, se impone una subida del gasto de defensa, incluso en países que tradicionalmente habían sido reacios a ello: el gasto militar mundial ha aumentado por noveno año consecutivo, alcanzando el máximo histórico de 2,27 billones de euros, según SIPRI.

Y dos conflictos cercanos siguen en curso, en Ucrania y en Gaza, siempre a riesgo de escalar, sin que parezca que pueda conseguirse una solución negociada. La reciente película Civil War, de Alex Garland, fantasea con una hipotética guerra civil en Estados Unidos, que un 41% de los estadounidenses ven posible en los próximos cinco años, según Rasmussen Reports. El filósofo marxista francés Étienne Balibar ha llegado a declarar que “el pacifismo no es una opción”. ¿Qué fue del mensaje pacifista?

Malos tiempos para la paz

El pacifismo tiene una historia plagada de hitos. Las protestas contra la guerra de Vietnam que surgieron del caldo de cultivo contracultural de los años sesenta. El movimiento antinuclear europeo en la Guerra Fría, que generó el símbolo de la paz: un círculo con tres líneas que arraigó con fuerza en la cultura popular.

O, más recientemente, las protestas masivas contra la guerra de Irak. En España, la historia de las ideas pacifistas puede rastrearse al menos hasta tiempos de la Guerra de la Independencia, con el “abajo las quintas”, hasta el movimiento anti-OTAN, a comienzos de la democracia, o la ola de insumisión al servicio militar.

Por supuesto, el sonado No a la guerra, en el caso citado de Irak, que congregó a millones de personas en las calles contra el Gobierno de José María Aznar. Todo ello se recoge en El pacifismo en España desde 1808 hasta el “No a la guerra” de Iraq (Akal), escrito por cerca de una treintena de académicos y coordinado por Francisco J. Leira.

Eran otros tiempos. “Se está normalizando la guerra, como si fuera una tormenta”, opina Carmen Magallón, presidenta de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz. Recuerda Magallón las protestas antimilitaristas de los años ochenta en España, cuando el movimiento era consciente de la posibilidad de un ataque nuclear, de la Destrucción Mutua Asegurada.

Sospechaban de la idea de enemigo que les planteaban y trataban de diferenciar entre los líderes y los pueblos, que son los que sufren las consecuencias de los conflictos armados. “Ahora no hay aquella movilización social. En el pacifismo estamos paralizados, impactados: los movimientos sociales se han transformado”, dice la experta.

Falta quien encarne en el espacio público la apuesta por la paz y la no violencia. No hay un liderazgo robusto. “Hay mucha actividad en internet, en redes sociales, pero ese conflicto no llega a la calle”, dice la experta.

Tampoco hay con qué comparar. Las actuales generaciones no han vivido la Segunda Guerra Mundial, no recuerdan sus penurias, ni las zozobras de la Guerra Fría (que tan bien se retratan en el reciente documental Momentos decisivos: La bomba y la Guerra Fría (Netflix), lo que también posibilita que el pensamiento pacifista pueda ser reemplazado fácilmente por ideas de confrontación.

“Por ello es importante el ‘deber de memoria’: una pedagogía de la memoria que nos permita encontrar las conexiones de lo ocurrido, sus repercusiones actuales. Las generaciones presentes deben tener conciencia de los horrores de la guerra y del peligro real que suponen las armas nucleares, una amenaza existencial”, apunta Ana Barrero Tíscar, presidenta de la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) y directora de la Fundación Cultura de Paz.

“Vivimos en un mundo profundamente militarizado”, continúa la experta; un mundo en el que se van imponiendo las narrativas militaristas que contribuyen a la espectacularización y normalización de la guerra. Y hasta se va introduciendo una militarización en el lenguaje que hace que las mentes se habitúen a esas lógicas. “Al mismo tiempo, se desechan las soluciones que ahondan en la construcción de la paz”, añade.

Los intereses de la industria armamentística también tienen su peso. “El lobby armamentístico trabaja para trasladar esa narrativa belicista. Es una industria cuyo principal o único cliente es el Estado, y existe cierta interdependencia. La cotización en Bolsa de la industria armamentística sube muchísimo, como hizo el 7 de octubre en Israel [tras el ataque de Hamás].

Y el movimiento por la paz está debilitado: esas narrativas están cuajando bastante”, dice Chloé Meulewaeter, investigadora del centro Delàs de Estudios por la Paz. La lógica del rearme sigue el adagio latino: si vis pacem, para bellum (“si quieres paz, prepárate para la guerra”). La paradoja de la disuasión: comprar armamento para no tener que usarlo.

Por eso, desde cierto punto de vista, se reivindica que el rearme no sea visto como una postura belicista, siempre que se haga para preservar la paz. El pensamiento pacifista prefiere seguir otro dicho: si los gobiernos tienen cada vez más martillos comenzarán a ver cada vez más problemas como clavos.

Se recuerda la escalada armamentística a principios del siglo XX que acabó desembocando en la Primera Guerra Mundial. En aquel clima de belicismo y nacionalismo exacerbado, muchos jóvenes fueron cantando a la guerra para luego encallar en unas trincheras eternas.

En otros casos, como la Guerra Fría, la carrera armamentística no acabo en conflicto; pero por muy poco. Además, el movimiento pacifista no solo critica el gasto económico, sino el coste de oportunidad: todo lo que se dedica a las armas no se dedica a lo social. Es lo que llaman los dividendos de paz.

La protesta atomizada

La división de la opinión pública, atomizada en diferentes nichos que se radicalizan por la comunicación digital, dificulta una propuesta coordinada. “Antes podrían diferenciarse las líneas clásicas de izquierda y derecha, o las religiones; ahora esas divisiones se han multiplicado en varios órdenes de magnitud.

Son microcausas diferentes que hacen difícil la cristalización de una oposición seria a cualquier cosa…, incluyendo a una amenaza nuclear”, opina Pablo de Greiff, profesor de Derecho en la Universidad de Nueva York y miembro de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, de la ONU.

No es difícil imaginar que, si se plantease una guerra nuclear, se generaría una discusión visceral en la red social X entre partidarios y opositores al conflicto. Por lo demás, es más fácil adherirse a posturas pacifistas cuando se trata de un conflicto lejano o una circunstancia abstracta (el ingreso de un país en la OTAN), que cuando se percibe una amenaza real de otra potencia.

Precisamente en las universidades estadounidenses han surgido unas fuertes protestas contra la matanza en Gaza que se contagian a estudiantes de otros países, entre ellos España. Piden que cesen las hostilidades en una sociedad fuertemente comprometida con el apoyo a Israel desde todos los ángulos del espectro político, y, aunque hayan sido comparadas reiteradamente con el movimiento anti-Vietnam de los años sesenta (que también prendió en la Universidad de Columbia), se dan diferencias:

“Los estudiantes no están de acuerdo con el uso desproporcionado de la fuerza ni con las inversiones en Israel de sus universidades, pero, al mismo tiempo, la retórica pacifista no está muy presente en estos movimientos”, señala De Greiff.

Podrían contarse otros factores que facilitan el resurgimiento de lo bélico, retórico o real, y la escasez de posturas pacifistas: la polarización interna en los países que se filtra al panorama internacional, la desigualdad económica dentro de los países y entre ellos, la migración convertida en un caballo de batalla político o la falta de contrapesos a los poderes ejecutivos que hace que surjan líderes fuertes, siguiendo la enumeración de De Greiff.

“Las entidades garantistas están sufriendo ataques y siendo debilitadas globalmente”, explica el experto, “hay desconfianza en las instituciones nacionales de control”.

Dilemas del pacifismo

Con frecuencia el pacifismo ha sido visto como un peligro por los gobiernos, e incluso se le ha acusado de estar de parte del enemigo. Por ejemplo, las escasas posturas pacifistas ante la guerra de Ucrania, que proponen una solución diplomática al conflicto, han sido acusadas de ser leales a Putin.

No es raro que se acuse de antisemitas o partidarios de Hamás a los que piden el alto el fuego en Gaza y critican la respuesta israelí. Otro de los sambenitos del pacifismo es el de la ingenuidad: los críticos de la violencia son almas cándidas que no comprenden el funcionamiento real y violento del mundo, ni la triste condición humana.

“Nos venden eso que se llama realpolitik: hay que hacer esto porque es un mal menor. No se dan cuenta de que lo que defiende el movimiento pacifista no es más que buscar una solución negociada en la que, tristemente, todos tienen que ceder. Esa debería ser la realpolitik”, explica el historiador Francisco J. Leira.

La idea ingenua, para los pacifistas, es pensar que se puede vivir en paz sin llegar a acuerdos y sin ceder en las propias ambiciones: pocas veces las guerras acaban en victorias o en derrotas inapelables. En este sentido, también sería signo de madurez entender que, en ocasiones, es tolerable una pequeña injusticia o un gran olvido para evitar el horror mayor de la guerra.

“Estamos comprando gas a Rusia y dando armas a Ucrania, es casi una economía circular de la guerra”, explica Leira, “así que, aunque el pacifismo parezca ingenuo, es la opción que nos queda defender: la alternativa es que la gente siga muriendo”.

Sergio C. Fanjul es licenciado en Astrofísica y Máster en Periodismo. Tiene varios libros publicados y premios como el Paco Rabal de Periodismo Cultural o el Pablo García Baena de Poesía. Es profesor de escritura, guionista de TV, radiofonista en Poesía o Barbarie y performer poético. Desde 2009 firma columnas y artículos en El País.

•••

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, preside el desfile del Día de la Victoria, el 9 de mayo en Moscú.MAXIM BLINOV/POOL (VIA REUTERS)

Asalto a las reservas rusas

Si Occidente alega que Rusia debe dinero a Ucrania por los crímenes de guerra, también se puede argumentar que Alemania debe dinero a Polonia o Japón a Corea del Sur

Wolfgang Münchau en El País, 130524

Usar el dinero de Rusia para pagar las entregas de armas occidentales a Ucrania parece una idea inteligente. ¿O tal vez demasiado inteligente?

El Grupo de los Siete países industrializados tiene intención de incautar las reservas de divisas de Rusia, que ascienden a unos 280.000 millones de dólares. De ellos, 210.000 millones están depositados en Euroclear, una entidad depositaria con sede en Bélgica.

Después de que Rusia invadiera Ucrania, la respuesta inmediata de Occidente fue congelar el dinero para privar a Rusia de los medios financieros para financiar la guerra. Ahora los aliados occidentales quieren dar un paso más y apoderarse de los activos.

Hay muchas maneras de hacerlo. Lo que propone Estados Unidos es un montaje financiero terriblemente complejo basado en la idea de utilizar los activos rusos como garantía de un bono. Cuando lo leí por primera vez, me acordé de los bonos de alto riesgo de Estados Unidos que causaron la crisis financiera mundial de 2008.

Dos países del G-7 se resisten a las propuestas estadounidenses: Alemania y Japón. Lo que tienen en común es que ambos se enfrentan a reclamaciones de reparaciones de guerra. El anterior Gobierno polaco presentó una reclamación de 1,3 billones de euros contra Alemania porque, a diferencia de Rusia, Polonia nunca recibió una indemnización por los crímenes de guerra alemanes.

Radoslaw Sikorski, actual ministro polaco de Asuntos Exteriores, reiteró esas reclamaciones como compensación por la muerte de más de 5,2 millones de ciudadanos polacos. Japón se enfrenta a las reclamaciones de indemnización por parte de Corea del Sur.

Existen sutiles vinculaciones jurídicas entre estas reclamaciones y las dirigidas contra Rusia. Si Occidente alega que Rusia debe dinero a Ucrania por los crímenes de guerra que ha cometido, sin duda puede argumentar que Alemania debe dinero a Polonia o que Japón debe dinero a Corea del Sur.

Rusia tiene varias vías para defenderse de un atraco a sus activos de reserva. Podría presentar una demanda. Parte del dinero no está en Europa, sino en lugares como Hong Kong. Si Rusia emprendiera acciones legales en ese país y ganara, podría crear un agujero en la cuenta de resultados de Euroclear (sistema de compensaciones y liquidaciones financieras), que entonces tendría que ser recapitalizada por la Unión Europea.

Rusia también podría salir bien parada en los tribunales europeos. Hay muchas opiniones jurídicas al respecto, pero nos encontramos en un territorio judicial inexplorado. Nadie ha intentado nunca exigir el pago de indemnizaciones por crímenes de guerra mientras la guerra sigue en curso.

Otra respuesta rusa plausible son las represalias. Occidente también tiene activos en Rusia. El número de empresas occidentales en Rusia es difícil de determinar. El Instituto de la Escuela de Economía de Kiev calculaba el año pasado que 1.400 empresas occidentales seguían haciendo negocios en Rusia.

Solo 300 se habían marchado. He visto noticias según las cuales, tras una oleada inicial de salidas en 2022, únicamente unas pocas empresas alemanas han abandonado Rusia desde entonces. Solo el volumen de negocios declarado de las empresas alemanas ascendía a 21.300 millones de euros.

El pasado fin de semana, Vladímir Putin decidió embargar a dos empresas europeas de artículos para el hogar, la italiana Ariston y la alemana BSH Hausgeräte. No somos los únicos con poder para confiscar.

En mi opinión, la principal razón para ser cautos es la precaria posición de la zona euro tras la crisis de la deuda. China, Arabia Saudí e Indonesia presionaron a la UE para que no manipulara los activos rusos alegando que crearía un precedente. Estos países también tienen grandes propiedades en la UE. Seguramente se harán estas preguntas: ¿Podría pasarnos a nosotros? ¿Por qué correr el riesgo?

Me parece que hay mucha complacencia en la respuesta a esta pregunta. Oigo argumentos como: “¿A qué otro sitio pueden ir?”. O, “no tienen nada que temer, a menos que pretendan invadir a sus vecinos”. Si sentamos un precedente respecto a los activos rusos, ¿no aplicaríamos este precedente a China respecto a Taiwán? ¿Acaso China no lo sabe?

Tampoco es cierto que no tengan adónde ir. El dinero es más móvil que las fábricas.

A pesar de mis dudas respecto a una incautación de activos, creo que se producirá. La razón es que es la única forma de que Occidente pueda financiar su apoyo a Ucrania sin tener que subir los impuestos o incurrir en más deuda. Tras la pandemia y la crisis económica inicial después de la invasión rusa, los países occidentales apoyaron sus economías mediante grandes déficits.

Ahora, todos están consolidando sus finanzas públicas. Siempre sospeché que los europeos se cansarían de financiar la defensa de Ucrania contra Rusia si tenían que pagarla con su propio dinero. Los activos de reserva sin explotar de Rusia son sencillamente demasiado tentadores.

Pero una incautación de patrimonio tendría un precio. Uno de los activos más formidables de Occidente es la confianza en nuestras monedas y nuestros sistemas financieros. Cuando utilizamos el sector financiero para imponer nuestra voluntad política a otros mediante sanciones, les animamos a crear su propia infraestructura financiera. Esto es hoy más fácil que antes.

La tecnología de cadena de bloques que está detrás de las criptomonedas lo hace al menos factible.

Pero esto nos lleva más allá de los horizontes temporales de los líderes del G-7. Están centrados en el siguiente movimiento, no en la estrategia general. Por eso creo que probablemente encontrarán la forma de aprobar una incautación de activos en su cumbre de junio en Italia, o al menos de echar a rodar la pelota. No tienen otro plan.

Una de las lecciones de la crisis financiera es que los instrumentos financieros complejos siempre ocultan el riesgo. Por eso son opacos. En aquel entonces, el riesgo era un impago masivo de los compradores de viviendas estadounidenses. Lo que ahora tratamos de ocultar es nuestra incapacidad para pasar del dicho al hecho.

Wolfgang Münchau es director de www.eurointelligence.com. Traducción de News Clips.

•••

Javier Carbajo y Sara Rojo

Cada generación tiene su mitología

Como los marxistas ya no tienen ningún pueblo al que idealizar como representación del proletariado, han hecho suya la causa palestina. Consideran que basta con oponer el bien y el mal, sin preguntarse quién encarna realmente el mal. Estas revueltas se inscriben en una tradición que se repite de generación en generación

Guy Sorman en El Mundo, 130524

El movimiento de protesta contra Israel y a favor de Palestina comenzó, como no podía ser de otra manera, en la Universidad de Columbia, en Nueva York. El tema de la protesta es extremadamente sencillo: los manifestantes exigen la retirada de Israel de Gaza, e incluso la desaparición del Estado de Israel, sustituido por un Estado palestino cuyas fronteras se extenderían desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo.

Los eslóganes de los alborotadores van desde las reivindicaciones más moderadas, como la liberación de los rehenes o el reconocimiento de un Estado palestino, hasta la eliminación definitiva de todo lo que se parezca a Israel, el sionismo o incluso el judaísmo.

¿Es de extrañar que la causa palestina ocupe un lugar tan destacado en la generación sublevada, cuando otros conflictos están causando más miseria, como en Sudán, Congo o Birmania? Uno no se imagina a los estudiantes indignándose por Birmania. No se les oye protestar contra el encarcelamiento de un millón de uigures en campos de trabajos forzados por parte del Gobierno chino.

Pero no tendría sentido sorprenderse por esta jerarquía de la indignación, teniendo en cuenta el lugar que ocupa Israel en la civilización occidental. Nos guste o no, seamos cristianos, musulmanes o ateos, todo lo judío nos sacude hasta la médula.

Como he vivido algunas de las manifestaciones que tienen lugar frente a mi oficina en la Universidad de Nueva York, donde enseño, he oído lemas inequívocamente antisemitas que apenas distinguen entre los judíos y el Estado de Israel. Y eso que la mayoría de los judíos no viven en Israel.

Debemos asumirlo: es posible que el antisemitismo tenga mala reputación, pero sigue entre nosotros como parte inextirpable de la civilización occidental. En nuestra historia, el cristianismo y el judaísmo están estrechamente entrelazados en un mismo tapiz.

También hay que señalar que estas manifestaciones estudiantiles no sirven para nada, ya que no tienen en cuenta las realidades geopolíticas de la región. Estos estudiantes ruidosos desconocen por completo la historia de Israel y su creación por Naciones Unidas.

No parecen mejor informados sobre la actitud de los dirigentes árabes, poco solidarios con los palestinos, que nunca han intentado mejorar su suerte ni integrarlos en los países donde viven, como Jordania o Líbano. Varios centenares de israelíes siguen siendo rehenes de Hamás, pero todo el pueblo palestino me parece también rehén de sus dirigentes violentos y corruptos, ya se trate de la Autoridad Palestina con sede en Jericó, reconocida internacionalmente, o de Hamás, no reconocido por nadie, pero que es el aterrador dueño del territorio de Gaza.

De esto no se habla en las universidades.

¿Por qué ahora y por qué sobre este tema? La respuesta está en los medios de comunicación. Las imágenes de una Gaza destruida que dominan las pantallas de televisión y las redes sociales se dirigen al plexo más que al cerebro. La rebelión es producto de la emoción, no del conocimiento.

Entre los líderes de los levantamientos hay un número significativo de alumnos y profesores del mundo musulmán. Aprovechan la oportunidad para hacerse pasar por líderes de un nuevo Tercer Mundo aplastado por los colonizadores israelíes con la complicidad de Estados Unidos.

En este esquema mental primitivo, cada uno desempeña un papel escrito de antemano. Los rebeldes pasan por alto que los propios israelíes son refugiados; la mitad de ellos fueron expulsados de los países árabes donde habían vivido durante siglos.

Paradójicamente, estos judíos exiliados se han convertido de repente en colonizadores blancos. En esta tragedia, la blancura no tiene que ver con el color de piel, sino que es un concepto ideológico; muchos israelíes son realmente negros, de Etiopía, India o Yemen.

Sin embargo, para los manifestantes, Israel cuenta como un colonizador blanco, mientras que los habitantes de Gaza, en esta imaginería poco sutil, son los negros dominados, aunque no sean negros. Este conflicto se basa en conceptos derivados del marxismo y reciclados una y otra vez: los proletarios negros colonizados en rebelión contra los imperialistas blancos.

Desde la Segunda Guerra Mundial, hemos visto a africanos verdaderamente colonizados por los blancos, en Sudáfrica sin duda; luego hubo cubanos colonizados por sus propios dirigentes, pero los estudiantes de izquierdas o biempensantes apoyaron a esos dirigentes en cuestión porque eran comunistas.

Como los marxistas ya no tienen ningún pueblo al que idealizar como representación del proletariado, han hecho suya la causa palestina. Consideran que basta con oponer el bien y el mal, sin preguntarse quién encarna realmente el mal. Estas revueltas se inscriben en una tradición que se repite de generación en generación; cada una de ellas debe definirse en relación con un acontecimiento histórico en el que se basa.

Así, si uno es español, pertenece a la generación de la Guerra Civil; si es francés o mayor, a la generación de la Resistencia; si es un poco más joven, a la generación de la guerra de Argelia; y luego está la generación de mayo de 1968, que fue mundial. A esta le siguió la generación marcada por la caída del Muro de Berlín, y luego por los atentados islamistas del 11 de septiembre.

Cada generación tiene su propia historia. Y cuando no hay historia real, la inventamos. Hoy existe una generación #MeToo que puede resultar más decisiva que la generación de Gaza.

Así que yo me mostraría cauteloso a la hora de opinar sobre la importancia o insignificancia del movimiento de apoyo a la población de Gaza. Cuando uno está en el epicentro de un acontecimiento, no sabe lo que significa. El ejemplo más famoso de esta incapacidad para juzgar se encuentra en la literatura francesa, cuando el joven soldado Fabrice, retratado por Stendhal, se ve envuelto en la batalla de Waterloo en 1815, sin saber que está en Waterloo y que esa batalla determinaría la configuración de Europa durante un siglo. Todos somos Fabrice en Waterloo.

Del mismo modo, me abstendría de alabar o demonizar a los estudiantes sublevados; es posible que algunos de ellos sean sinceros y estén movidos por la compasión hacia las víctimas. Solo espero que estén mejor informados y que las universidades vuelvan a su vocación original, que es enseñar historia y aprender a distinguir la verdad de la mentira.

No hay nada malo en manifestarse ‘per se’, y tampoco lo hay en reclamar justicia social, siempre que los impulsos del corazón estén informados por los de la razón.

•••

Javier Carbajo y Sara Rojo

Sobre la política y la tolerancia

La construcción de una mejor sociedad (de una sociedad inclusiva, democrática y respetuosa) reclama capacidad de escucha y desde la escucha, del diálogo

Paloma Durán y Lalaguna en ABC, 130524

“Cuando el mundo se transforma, cuando las certidumbres se derrumban, cuando se desdibujan las señales del camino, es cuando más se recurre a lo fundamental, cuando la búsqueda de una moral se torna más apremiante y la voluntad de comprenderse a sí mismo se impone como una necesidad”.

Con estas palabras inauguraba Boutros Boutros-Ghali la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, el 14 de junio de 1993, hace ya más de treinta años. Pero esas palabras siguen vigentes. Aquel momento, recién derrumbado el Muro de Berlín y antes de concluir el siglo XX, mostraba la necesidad de recuperar el sentido de la dignidad de toda persona, el significado de la propia condición humana y, en definitiva, el intento de buscar vías para asegurar la convivencia en una sociedad que por definición es plural.

Podría decirse que, desde el 11 de septiembre, los interrogantes sobre la tolerancia y el diálogo han sido constantes; se han multiplicado los mecanismos y herramientas para dilucidar el significado de los términos; se ha recurrido a la historia, a la tradición, a la religión y a la política, y aunque esos ámbitos no agotan la realidad humana, se ha conseguido movilizar a la opinión pública mundial a favor de objetivos cuyo contenido hay que descifrar.

En mi caso, el 11 de septiembre de 2001 estaba en Nueva York, donde he trabajado hasta hace poco tiempo. La vuelta a Europa ha abierto muchas cuestiones que parecían zanjadas, y sobre todo me ha inducido a sacar brillo al significado del término tolerancia en una sociedad en la que las prioridades no están en esa línea sino en las de ‘lo políticamente correcto’.

Tengo la intuición de que en aras de ‘lo correcto’ hay un cierto miedo a manifestar lo que realmente se piensa, porque si ese pensamiento se aparta de ‘lo correcto’ se activan los calificativos que remiten al pasado, o al futuro, o a las corrientes ideológicas que no apoyan ese pensamiento único, tan contrario a la esencia de la condición humana.

Tener convicciones y manifestarlas no puede identificarse con ningún tipo de fundamentalismo. En los mismos términos que la persona que carece de esas convicciones y se instala en la posición de que nadie podría tenerlas. De algún modo habría que contraponer -como señalaba Popper- el relativismo entendido como una posición en la que la verdad carece de sentido y el denominado pluralismo crítico, que sería la posición en la que se fomenta el desarrollo de numerosas teorías en busca precisamente de la verdad.

Como decía Popper en su libro ‘En busca de un mundo mejor’, “el relativismo es la posición según la cual puede afirmarse todo o prácticamente todo y, por lo tanto, nada. Todo es verdad o bien nada. El pluralismo crítico es la posición según la cual debe permitirse la competencia de todas las teorías -cuantas más, mejor- en aras de la búsqueda de la verdad.

Esta competencia consiste en la discusión racional de las teorías y en su examen crítico. La discusión debe ser racional, lo cual significa que debe tener que ver con la verdad de las teorías en concurrencia: será mejor la teoría que, en el curso de la discusión critica, parece estar más cerca de la verdad; y la teoría mejor es la que sustituye a las teorías inferiores.

Por eso, lo que está en juego es la cuestión de la verdad”. Pero estas referencias no son criterios o argumentos cerrados, sino enmarcados en ese pluralismo crítico en el que es posible el racionalismo. Sin embargo, para que pueda hablarse del uso de la razón, es necesario tener en cuenta una premisa previa: la escucha y el diálogo.

El Diccionario de la RAE afirma que escuchar implica “prestar atención a lo que se oye”. Y prestar atención significa dirigir los sentidos y las facultades específicas hacia un determinado asunto. Se ha dicho que la atención es la capacidad gracias a la cual somos más receptivos a los sucesos del entorno.

Ser receptivos, sin embargo, no puede identificarse con “estar a la defensiva”. La construcción de una mejor sociedad (de una sociedad inclusiva, democrática y respetuosa) reclama esa capacidad de escucha y desde la escucha, del diálogo.

Dialogar requiere una conversación en la que los interlocutores tienen la misma oportunidad de participar y en la que se busca un entendimiento mutuo. Como decía Hanna Arendt, la verdad y la política no se llevan demasiado bien y nadie ha colocado la veracidad entre las virtudes políticas.

A pesar de que lo que está en juego no es sólo el bien común o la consecución de una mejor sociedad, sino algo más básico que es la supervivencia. Y citando a Herodoto, afirmaba Arendt en su obra ‘Verdad y mentira en la política’ que no puede concebirse ninguna perseverancia en la existencia, sin seres humanos dispuestos a dar testimonio de lo que existe y se les muestra que existe.

El totalitarismo no ha sido derrotado. Al contrario, sigue siendo una amenaza en sociedades desarrolladas en la que se llevan a cabo prácticas de impotencia política y de falta de libertad. Y probablemente es esto lo que podría explicar parcialmente el incremento de los movimientos populistas que se está viviendo tanto en los países europeos como en Estados Unidos.

Ese camino de falta de libertad es lo contrario del mundo mejor sugerido por Popper y reclama una recuperación de lo racional. Pero ese viaje no resulta gratuito. El billete para viajar requiere la escucha y el diálogo, es decir, la conversación. Y ésta tiene por fin la búsqueda de una mejor sociedad que es precisamente la esencia de la política.

Recordaba Arendt en su ensayo sobre ‘Qué es la política’ que ésta se identifica con la libertad, comprendida negativamente como no ser dominado y no dominar; y positivamente, como un espacio establecido por muchos seres humanos, donde cada cual se mueve entre iguales. “Sin mis iguales, no hay libertad”, afirmaba Arendt.

Este reconocimiento de “los iguales” pasa de modo necesario por la escucha y el diálogo, como entraña de la verdadera tolerancia. Solamente podría ser tolerante la persona que tiene convicciones, y porque las tiene identifica la importancia de respetar las de los demás y de preservar las propias, en un ejercicio en el que se asume que la diversidad enriquece la sociedad, lejos de ser una fuente de problemas. La política, seguía diciendo Arendt, trata del estar juntos y los unos con los otros de los diversos.

En el caso español, la Constitución de 1978 reconoce el pluralismo político como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Y el pluralismo subraya lo plural y lo diverso como un beneficio para la sociedad. Es la grandeza del sistema democrático, que no es propiedad exclusiva de ningún partido político.

Es la bandera de una sociedad que quiere escuchar, dialogar, respetar, entender las posiciones diferentes y construir una mejor sociedad. En esa fotografía no se divide al cuerpo social en ‘buenos’ y ‘malos’, en demócratas y no demócratas. Se busca en todo caso, el diálogo, la escucha y la tolerancia, que va mucho más allá de aceptar como un problema posiciones diferentes, sino que asume el respeto al modo de ver, pensar, razonar y vivir, de los diferentes a lo propio.

“El sentido de la política es la libertad”, afirmaba Arendt. Para ser libres, hay que conocer. Y cuanto más se conoce, más capacidad de libertad se genera. Probablemente recurrir a esta referencia fundamental, como señaló Boutros Gali, es lo más necesario en nuestra sociedad.

•••

•••

- Revista de prensa de El Almendrón

- Revista de prensa de la Fundación para la Libertad

- The Objetive

- El Debate

- https://newspapermap.com [periódicos del mundo]

- revista científica ‘Nature‘ en versión española [vía El Español]

•••

Vídeos

Conversación moderada de Iván Espinosa de los Monteros con líderes del exilio cubano y venezolano [Antonio Guedes/Cuba Miguel Manrique Otero/Venezuela ],sobre: «Eso en mi país tampoco podía pasar». 130524

•••

Música de Diana.

–«La aventura de la vida» [2001], tema compuesto por Nacho Cano en su álbum homónimo y con la voz de Esmeralda Grao. Vía Diana Lobos, 160324.

•••

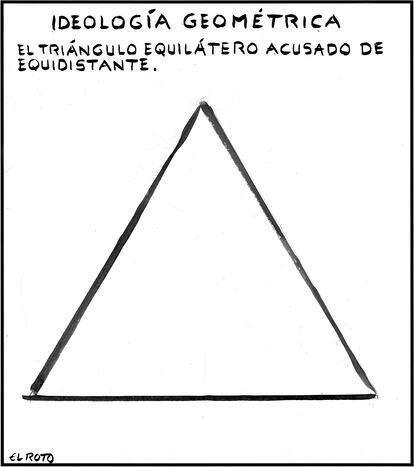

Humor

El Roto [A. Rábago, España 1947], en El País

.

•••

![]()

![El Quicio de la Mancebía [EQM] El Quicio de la Mancebía [EQM]](https://s0.wp.com/wp-content/themes/pub/chateau/images/chateau-default.jpg)

Ruth Carbonell:

Lo de “pedro Sánchez” y su entorno de enchufados amorales que son incapaces de creer un poquito en España y su identificación histórica, no es por casualidad. Es el resultado de aplicar desde hace años una serie de políticas con la intención de reducir hasta la desaparición, todos aquellos valores que nos son propios. Por lo tanto, es un ataque directo a la médula espiritual de nuestra patria. Estamos rodeados de traidores que nos sonríen, renegados por dineros o miedos, gente despreciable que permite que en España se practique la tortura entendida como suplicio diario, con el fin de exterminarnos disimuladamente.

Me gustaMe gusta

Ignacio Marcilla:

En política cuando se impone el YO sobre el nosotros, vemos que se afirma lo personal; en cambio, cuando se actúa desde el NOSOTROS, se potencia la comunidad. Esa entrega del yo a los demás es la que nos falta en este país de egoísmos políticos. A estos políticos actuales les ha desaparecido la madurez. Y así nos va.

Me gustaMe gusta

¡¡¡DEJEN DE PROHIBIRLO TODO, QUE NO ME DA LA VIDA PARA DESOBEDEDERLO!!!

Me gustaMe gusta

El astrofísico Manuel Carreira habla a favor de la existencia de Dios

Me gustaMe gusta

https://eldiestro.tv/video/sera-por-este-tipo-de-discursos-por-lo-que-han-intentado-matar-al-presidente-de-eslovaquia/

Me gustaMe gusta