•••

Basado en un telediario real (zapping posible para una televisión imposible).

Valeriano López en Hamaca, 2013

El video contra la televisión. Como un hijo matando a su padre, como un vecino hablando mal del otro. Nacido hace relativamente pocos años, el video afirmó su identidad, entre otras cosas, fagocitando imágenes de las disciplinas vecinas, y enfrentándose, de forma crítica, a todas ellas, pero especialmente a la gran fábrica de imágenes del mundo contemporáneo: la televisión.

Así, las imágenes de los informativos, su des-construcción del mundo, su manipulación constante, su relato tendencioso, y su consolidación como un mundo capaz de existir al margen del propio mundo se convirtieron en una fuente inagotable de ideas para una joven disciplina que nació a la contra.

Este programa recrea una posible programación televisiva por una televisión imposible: la que conforman aquellos trabajos videográficos que toman la televisión como inspiración y diana. El resultado es un zapping, a ratos lisérgico y alucinado, a ratos humorístico, y siempre crítico, sobre una televisión deformada que parece más real que su referente real.

••

Los defectos de la información televisiva

Antonio Campuzano Ruiz en el Instituto de Tecnologías Educativas

La mayoría de las noticias que recibimos a través de la televisión a veces no reúnen todos los requisitos anteriores, ni siquiera las de los programas que nos parecen más “serios”, los telediarios.

¿Cuáles son entonces los defectos de la información en televisión? Entre otros, en los programas informativos nos podemos encontrar con los siguientes defectos:

- Subinformación

- Desinformación

- Amarillismo

- La información como entretenimiento

- La información como soporte publicitario

- La sobreinformación

- .-

1.-La subinformación

Por subinformaciónse entiende una información totalmente insuficiente que empobrece demasiado la noticia que da, o bien el hecho de no informar; la pura y simple eliminación de nueve de cada diez noticias existentes. Por tanto subinformación significa reducir en exceso.

Como ya hemos visto anteriormente a una redacción de informativos llegan miles de noticias cada día (unas 4000) y el equipo de redacción debe elegir cuáles de ellas van a entrar en cada programa (telediario, avance informativo, magazine, etc.) y en qué género (reportaje, noticia, tertulia, etc). Esta elección determinará la profundidad de la información y el tiempo destinado para su presentación ante el espectador.

Además hay que contar con imágenes interesantes y atractivas para el televidente, lo que le hará ganar audiencia a la emisora. Si carecemos de ellas, lo más normal es que la noticia apenas tenga relevancia.

Si queremos completar las informaciones que recibimos a través de la televisión deberemos recurrir a otros medios de comunicación. La radio y, sobre todo, los periódicos, aunque éstos también nos darán una visión parcial del problema (en función de su ideología) por lo que deberemos contrastar varios de ellos e intentar completar la visión del problema con informaciones de calidad en Internet. Mucho trabajo ¿no? Merece la pena si un tema nos interesa.

2.-La Desinformación

Por desinformación se entiende una distorsión de la información. Dar noticias falseadas que inducen al engaño al que las escucha; con frecuencia refleja una deformación profesional, lo cual la hace menos culpable, pero también más peligrosa.

Efectivamente cada información presenta algún tipo de “manipulación” ya que estamos viendo una “realidad mediada” por uno o varios periodistas. Simplemente la colocación de la cámara, la presentación de un determinado encuadre nos dará una visión distinta de la realidad. Sin embargo, a veces nos vamos a encontrar con estrategias específicas que a veces intentan cambiar nuestra forma de pensar sobre algún tema y en otras, en el mejor de los casos, tan solo desean mejorar el nivel de audiencia del programa. Entre ellas podemos encontrar:

- El silenciamiento

Ocultar datos, silenciar actividades de grupos o personas, no informar sobre hechos, declaraciones de personajes públicos, investigaciones de organismos, etc., es el primer mecanismo de desinformación. Ver Vídeo

Muchas veces los gabinetes de información sí que informan pero lo hacen dando tantos datos, que, los verdaderamente relevantes, quedan ocultos en una montaña de información semipublicitaria. Es misión del periodista entonces desenmarañar la información para entresacar lo realmente importante. Aquello que no aparece en la televisión, simplemente deja de existir.

Por ejemplo, si nos fijamos bien, en televisión nunca se pone en tela de juicio la Sociedad de consumo en la que vivimos, ya que las emisoras están sustentadas por los grandes bancos y grandes empresas a las que les conviene mantener el sistema económico y social en el que vivimos. ¿Conoces alguna emisora que defienda las ideas de los hippies? ¿Y de los movimientos antiglobalización?¿A que no? ¿Por qué?

- El enfoque interesado

Es más eficaz, de cara a conseguir la persuasión de las masas en un determinado sentido, un mensaje que se presenta a sí mismo como información que otro que lo haga abiertamente como propaganda. Gran parte de las influencias políticas de los mensajes mediáticos sitúan la información en un enfoque interesado, absolutamente parcial, al servicio de una perspectiva política concreta que la convierte en propaganda.

Ver Vídeo

En este caso ya estamos hablando de una manipulación descarada. Tras las emisoras de televisión siempre hay, como ya hemos dicho, intereses empresariales de grupos de comunicación, que a su vez pueden estar vinculados a personajes relevantes. La posición frente a estos personajes públicos puede variar ampliamente de una emisora a otra.

- La descontextualización

Como ya hemos visto anteriormente, para que comprendamos una noticia es preciso ponerla en su contexto, es decir saber sus antecedentes, conocer a sus protagonistas y sus motivaciones, las causas de todo tipo, sus consecuencias. Si la noticia se presenta fuera de contexto deliberadamente nos encontraremos no ante un ejemplo de subinformación sino ante un caso de desinformación. Descontextualizar deliberadamente las informaciones es un modo de enmascaramiento de la realidad, sobre todo en lo que tiene de conflicto y en el potencial de acción que pueden provocar ciertos mensajes de ser transmitidos en la integridad de sus relaciones y su contexto.

3.- El amarillismo

Cuando hablamos de “amarillismo” en realidad nos referimos a un término que aparece primero en la prensa y está referido a los periódicos que no tienen escrúpulos y que editan todo tipo de noticias olvidando cualquier cortapisa ética que controle la información, con tal de vender mas ejemplares.

Estas prácticas sin duda han llegado a la televisión, donde han alcanzado su máxima expresión, extendiéndose por todas las emisoras y no respetando ni géneros, ni programas, ni horarios (recordemos que hay un horario de protección infantil que según estudios recientes está siendo continuamente vulnerado). Aunque es difícil delimitar las fronteras entre las tácticas que se practican, podemos mencionar algunas de ellas:

- El sensacionalismo

Cuando hablamos de “Sensacionalismo” nos referimos a toda una serie de prácticas tanto de lenguaje verbal como audiovisual que pretenden causar gran sensación, emoción o impresión, en el espectador. Muchas veces puede tratarse tan solo de la elección de las noticias (con noticias catastróficas, sucesos, etc), en otros casos será el “tratamiento informativo” que se le dé a la noticia, de las palabras o de las imágenes elegidas, aunque en ocasiones se va mas allá haciendo “una montaña de un grano de arena”. Algunas de las prácticas que podemos ver en televisión son:

- La producción deliberada de noticias.

Con una intención deliberadamente manipuladora de la opinión pública o bien para aumentar la audiencia (en el mejor de los casos) en ocasiones tanto en prensa como en televisión se puede observar que se sacan noticias de donde no hay. Un pequeño detalle puede ser sobredimensionado, haciendo de él una noticia de primera. En televisión simplemente un cambio en el encuadre puede hacernos pensar que vemos lo que en realidad nunca existió. Ver Vídeo

- La precisión descendente.

Consiste en establecer algo como cierto para luego ir rebajándolo en sucesivos párrafos, en arrancar con un titular, que sin implicar una falsedad, constituye cierta exageración. A continuación, y progresivamente, se va precisando la realidad, una vez que ya se ha conseguido el primer efecto sorpresa. Finalmente el espectador llega a ver que se trataba de una nimiedad sin ningún interés para el televidente, pero mientras tanto se ha mantenido la audiencia del programa. De eso se trataba.

- El alarmismo

Es una variante del “Sensacionalismo” que acabamos de ver. En este caso específico, lo que se magnifica es todo aquello que puede causar “alarma social”: violadores que andan sueltos por ahí, la continua amenaza de la naturaleza (tornados, inundaciones, incendios) los errores médicos, el abandono de los ancianos en verano… todo sirve para atrapar al espectador.

-

- se exagera por medio de las palabras.

Así se habla de trampa mortal, para un accidente de coche, de la violencia que no cesa, si se trata de un atentado, o de la espiral de violencia, si se piensa que una situación inestable seguirá así un tiempo. Cuando se trata de algún desastre natural (incendio, inundación, terremoto), jamás hay que dar la impresión de que todo está controlado. Muy por el contrario, la situación es caótica, los servicios de emergencia siempre están desbordados, la orografía del terreno siempre hace muy difícil el envío de equipos de rescate…. En el caso de desastres nacionales, sazónese con entrevistas a personas que siempre se quejan de lo tarde que han llegado los equipos de extinción, listillos que sabían cómo apagar el fuego pero no les dejaron, y alcaldes que reclaman la declaración de zona catastrófica, añádase voz en off sobre las décadas que tardará la zona en recuperarse y lo negro que lo tienen los supervivientes, y listo. Y si estamos batiendo el récord de hectáreas quemadas respecto al año pasado o de muertos en accidente de tráfico, JAMÁS dejar que el espectador lo olvide.” Ver Vídeo

-

- músicas de fondo.

En un terrible accidente en el Aeropuerto de Barajas, el tratamiento sonoro fue radicalmente distinto según emisoras. En una cadena se prescindió de la música de fondo, en otra sonaba un ruido grave (como un zumbido) de fondo, en otra una triste música de violines marcaba aún mas el dramatismo del momento.

-

- imágenes impactantes

, dramáticas, primeros planos que nos conmueven en lo más hondo. En las noticias sobre los últimos incendios pudimos ver a ancianos llorando, vehículos quemados y varias casas totalmente calcinadas (¿o eran siempre las mismas?)

4.- La información como entretenimiento

Uno de los síntomas del deterioro en la televisión sin duda es la confusión de la información con el entretenimiento o con el espectáculo. El triunfo de la televisión comercial como medio de comunicación preferido del público ha acelerado y agravado esta situación. La competencia entre cadenas las ha enfrentado a la necesidad de conseguir audiencia y en consecuencia con la obligación de buscar estrategias para la captación de público. ¿Cuáles son estas estrategias? Veamos algunas de ellas:

- La información “rosa”

Desde su nacimiento, la “prensa del corazón” siempre ha tenido una buena acogida entre el público español. En un principio se limitaba a cubrir noticias de la vida privada de “celebridades” (artistas, aristocracia, deportistas) o de personas destacadas en otros campos. Este tipo de informaciones estaban bastante limitadas en el tiempo, en programas dedicados solo a este tipo de temas.

Sin embargo en los últimos años las informaciones “rosas” han ido invadiendo todo tipo de programas informativos y se han multiplicado en todas las emisoras requiriendo un caudal informativo que en realidad no existe. Esta es la causa por la que vemos continuamente a los “personajes famosos” siendo perseguidos por los reporteros que, micrófono en mano, intentan arrancarles cualquier tipo de declaración. Es decir, no se informa de la noticia, ¡se busca desesperadamente!

Y si la noticia no existe, se inventa. Son los famosos “montajes”, noticias falsas que se venden a los medios como acontecimientos reales, de los cuales no se comprueba su veracidad. El montaje es utilizado sobre todo por quienes necesitan generar noticias continuamente, pero también beneficia a los medios al proporcionarles materia prima que la realidad no ofrece tan fácilmente.

Como a los personajes realmente famosos cada vez les gusta menos aparecer en este tipo de programas, el mundo rosa se ve obligado a “inventarse” continuamente nuevos “personajes famosos” no ya por lo que son (aristócratas) o por lo que hacen (artistas, deportistas) sino por su relación con ellos. Así, el “nuevo personaje” suele ser un ex-amante, una ex-mujer, una tía del personaje original o un ex-concursante “famoso” por haber estado día y noche en antena durante tres meses. De esta forma el filón de nuevos personajes es inagotable y la audiencia permanentemente ve caras nuevas, de manera que no llega a aburrirse y sigue enganchada a la televisión. Ver Vídeo

- Las noticias de interés humano

Probablemente es algo muy natural en el ser humano “cotillear” en la vida de los demás y en una sociedad en la que cada vez tenemos menos contacto con nuestros más próximos vecinos, esta necesidad la resolvemos viendo la televisión, que nos pone en contacto con el resto del mundo. De la misma forma que el espectador se interesa por la vida de los famosos, también se interesa por la vida de las personas anónimas que le rodean.

En las últimas temporadas se han puesto muy de moda los programas informativos sobre la gente corriente, de la calle. Son programas en los que, cámara en mano, se busca informar al espectador de lo que ocurre en su propia ciudad o en ambientes distintos al suyo, convirtiendo al hombre anónimo en “personaje” durante unos minutos.

También, en los programas informativos vespertinos, vemos continuamente noticias “de interés humano”: un niño enfermo que precisa salir al extranjero para su curación, una anciana que vive con un joven al que ha acogido en su casa, un barrio entero que se inunda cada vez que llueve, unos vecinos molestos porque conviven con un hombre con el “síndrome de Diógenes”… son informaciones que vemos todos los días y que sirven fundamentalmente para entretenernos los días que no hay grandes noticias que atraigan nuestra atención. Ver Vídeo

- Noticias de utilidad para la vida diaria

La información meteorológica aparece en cualquier programa informativo con o sin motivo para ello, pues sería adecuado según los criterios periodísticos clásicos dar cuenta de las consecuencias de un huracán, pero no parece tan justificado desplazar periodistas para notificar que en invierno está nevando en la sierra y que en Sevilla se alcanzan los 40º en verano. Ver Vídeo

También solemos ver con interés el “estado de las carreteras” a la vuelta del fin de semana y la información sobre los estrenos de cine el viernes.

Pero este tipo de informaciones se llevan al máximo en los informativos vespertinos en lo que nos informan sobre las fiestas típicas en pueblos remotos, la forma de limpiar las alfombras con productos ecológicos o sobre cómo debemos reciclar correctamente las basuras. Utilidad y entretenimiento, todo en uno.

- La trivialización

Si queremos entretener al espectador más vale no preocuparle ni hacerle pensar en exceso. Para ello en muchos programas informativos se tiende a trivializarlo todo. Se magnifican temas intrascendentes y se frivoliza con temas serios.

Por las tardes fundamentalmente podemos ver “de todo”. Se puede estar hablando durante minutos de un tema banal, como si está bien que la Princesa de Asturias use varias veces el mismo vestido, y seguidamente podemos ver en una entrevista en directo cómo un toxicómano se está drogando mientras una periodista le entrevista. No se trata de profundizar en el tema, solo se trata de entretener al espectador.

- imágenes espectaculares

Ya hemos visto en capítulos anteriores que una de las limitaciones de la televisión es su necesidad de imágenes. La información que cuenta es la que se puede filmar mejor.La fascinación por las imágenes espectaculares ha creado un subgénero periodístico que a veces ocupa un espacio propio y a veces entra de lleno en los informativos convencionales. Se trata, casi siempre, de hechos violentos que no serían noticia si no tuviesen imagen y que no pretenden otra cosa que servir de entretenimiento impactante. Ver Vídeo

Es decir, la existencia de una “buena” imagen puede ser el único motivo para programar una noticia. Esta es la única razón que puede llevar a un director de un telediario a enseñarnos “una espectacular persecución policial” en coche. O si no, ¿qué interés informativo tiene el nacimiento de un delfín en el Zoo de Berlín, o el hotel de hielo en Finlandia o el espectacular golpe de un saltador de ski? Sin embargo suelen ser este tipo de noticias las que cierran los telediarios, algo intrascendente y espectacular, para que el espectador se quede con un buen sabor de boca y ¡mañana vuelva con nosotros!

5.- La información como soporte publicitario

Ya sabemos que la publicidad es el principal medio de financiación de la televisión y que en estos momentos ha invadido todos los géneros y también, por supuesto, los informativos. Nos la podemos encontrar presente de varias formas:

- Bloques publicitarios

Antes, durante y después de la emisión de los informativos. Según estudios recientes la publicidad en bloques, tan solo durante la emisión de un telediario, puede llegar a ser de un 18% sobre el tiempo total de emisión. Nos puede parecer algo normal, pero no ocurre así en otros países ni en todas las emisoras.

- Patrocinio

Algunas de las secciones de los informativos son patrocinadas: el tiempo fundamentalmente, pero también los deportes, el estado de las carreteras, de las estaciones de ski… Uno o varios anuncios del patrocinador salen antes de la sección, luego se emite una careta con “ X patrocina esta sección” y al finalizar ocurre lo contrario: careta y anuncio. Ver Vídeo

¿Qué ventaja tiene para el anunciante? Se destaca frente al resto de la publicidad en bloques y en el caso de una sección específica (estado de las estaciones de ski) se dirigirá a un publico muy seleccionado que le interesa especialmente.¿Qué ventaja tiene para la emisora? A todos los efectos es un tiempo que no se contabiliza como publicidad a la hora de hacer estudios como el anteriormente mencionado.

Y por supuesto también encontraremos imágenes de patrocinio cada vez que veamos deportes (en los telediarios o en las retrasmisiones en directo), en la publicidad estática de los recintos deportivos, en las camisetas de los jugadores de fútbol, en las cintas de los tenistas y, sobre todo, en los reportajes sobre motorismo y Formula 1, paradigma del patrocinio y donde se pagan cantidades astronómicas por poner una pegatina sobre el casco del piloto.

- Publicidad encubierta

Es aquella que el espectador no la percibe como tal. En este caso pasaría por ser una noticia mas dentro de un informativo. Al no reconocerla como publicidad el espectador no se pone a la defensiva (¡que latazo con los anuncios!) y se encuentra mas predispuesto a atender a lo que le cuentan. Podemos encontrar ejemplos todos los días:

Los viernes se estrenan nuevas películas, más de diez, pero en el telediario solo nos hablan de dos o tres. “Casualmente” siempre nos hablan de las mismas en todas las emisoras, y “casualmente” las noticias son casi iguales. Son reportajes montados por las productoras a modo de trailers publicitarios que se envían a las emisoras de televisión. Suelen interesar a los espectadores y le salen baratos a la emisora. Beneficios para todos, pero no es información, es publicidad. Ver Vídeo

En los informativos vespertinos, entre las noticias de interés humano encontraremos alguna visita de los reporteros a un “hotel con encanto”, los dueños nos enseñarán las habitaciones, veremos sus buenas instalaciones, sus preciosas vistas. Y así, con restaurantes, productos de belleza, tiendas de moda, etc. Pero, aunque lo parezca, no es información, es publicidad.

6.- La sobreinformación

A diario llegan montones de informaciones a nuestro cerebro, muchas de ellas faltas de rigor, fuera de contexto, de lugares lejanos. Noticias que en poco o en nada nos incumben, pero que, sin embargo, dejan su rastro en nuestra mente y en nuestras emociones. Son informaciones que pasan muy rápidamente, que provocan en nosotros preguntas que nunca se llegan a contestar: ¿Qué fue de aquel niño que desapareció? ¿Qué ocurrió con aquel hombre acusado de abusos? ¿Por qué hay cada verano inundaciones en China? ¿Qué pasó con aquella mujer condenada a muerte? ¿Por qué no hace nada el Gobierno?

Cuando no somos capaces de contestar a las preguntas que nos hacemos es que la información que ha llegado hasta nosotros, no nos ha sido útil. Al contrario, puede sembrar en nosotros un continuo desasosiego ante la visión de una civilización en continuo peligro, plagada de desastres y dominada por el mal.

Para evitar esta sensación debemos profundizar en aquellos temas que nos interesen (leyendo periódicos fundamentalmente) y evitar recrearnos viendo desastres que poco tienen que ver con nosotros.

Si sentimos que esas noticias, aunque lejanas, sí que tienen que ver con nosotros (la matanza de focas, pongamos por caso), quizás haya llegado el momento de ponernos manos a la obra y hacer algo para evitarlas (por ejemplo asociándonos a una ONG) y dejar de ser espectadores pasivos de los informativos de la televisión. Ver Vídeo

7.- La subinformación

A principios de Julio de 2009 unos graves enfrentamientos étnicos en la República Popular China entre la etnia Han y los Uigures se saldaron con numerosos muertos. La noticia apareció en los informativos de televisión durante unos días y casi siempre con las mismas imágenes. El gobierno chino prohibió la entrada de más periodistas occidentales en la ciudad, detuvo a alguno de ellos, bloqueó Twitter para impedir el envío de imágenes al exterior y en unos días la noticia despareció de los telediarios. Nunca se supo la cifra real de muertos en estos sucesos.

- vídeos sacados de Internet

en los que aparecen informaciones sobre el tema aparecidas en diferentes televisiones. Tenéis que observarlos bien y tomar nota de todo lo que dicen.

- ¿Dónde sucedieron los sucesos? ¿En qué región? ¿En qué ciudad sobre todo?

- ¿Quiénes forman la etnia Han?¿Dónde es mayoritaria?¿Qué religión tiene?

- ¿Quiénes forman la etnia Uigur?¿Dónde es mayoritaria?¿Qué religión tiene?

- ¿Por qué coexisten ahora en esta región? ¿Desde cuándo?¿Cúal es mayoritaria?

- ¿En qué fecha comenzaron los disturbios?¿Cual fue el detonante?¿En ese momento es cuando se produjeron los asesinatos?

- ¿Cuántos muertos reconoció el gobierno chino?¿Cuántos de cada etnia?¿Los mató el ejercito enviado por el gobierno chino?

- ¿Por qué suceden estos enfrentamientos? En el fondo ¿que encontramos? ¿Un conflicto personal, religioso, étnico, político, económico?

- ¿Se ha solucionado el conflicto?¿Qué ha ocurrido después? deben intentar informarse en Internet .

Tras una puesta en común se verá que apenas nos enteramos de cuales eran las raíces del problema y tampoco sabemos mucho de su final. ¿Por qué? Ahora podéis abrir un interesante debate sobre los intereses políticos, los económicos de las emisoras de televisión y los intereses de los telespectadores.

8.- Las simplificaciones

Volved a ver el vídeo Tribus urbanas. Se trata de un breve reportaje llamado “A fondo” dentro de un telediario. En él se habla, en tan solo 2:30 mn de varias “tribus urbanas”: Cabezas rapadas, Grupos Ultras, Góticos, Grupos Antiglobalización, Bandas latinas y Grafiteros.

¿Crees que es posible hablar “a fondo” de cualquier cosa en tan solo 180 sg?

Seguramente no. Por eso haz con tu grupo un pequeño informe escrito sobre una de estas tribus. Busca algunas fotos para ilustrar tu trabajo.

Compara ahora el vídeo precedente con este otro:Grafiteros y mira en “Debes saber” las condiciones que reúne una buena información. ¿Cuales de ellas tiene?

9.- El sensacionalismo

Vuelve a ver el vídeo “Incendio en La Palma y fíjate en las palabras y entonación que utiliza el periodista en su entradilla:

“Es un fuego devastador, es el fuego desatado, sin control, que está devorando la isla de La Palma, en las Canarias. Las llamas ya han alcanzado el parque natural de Cumbre Vieja. Nuevos medios contra incendios intentan sofocar el inicio del fuego, iniciado el viernes por la noche y que ha obligado a desalojar a miles de personas”.

Es un lenguaje en el que usa palabras de carácter claramente sensacionalista para atraer la atención del público sobre la noticia que viene a continuación. Señáladlas sobre el texto y volved a redactar estas líneas con un lenguaje mas sosegado y ajustado a lo que a continuación se ve en la noticia.

Compáralo ahora con Incendio en Soria que habla de los grandes incendios que se produjeron en el mismo verano. Como verás es mucho menos alarmista y a la vez nos informa de las medidas de prevención con las que contamos.

10.- La agresividad como espectáculo

Giovanni Sartori, un prestigioso investigador en política y comunicación nos dice: “La televisión llega siempre con rapidez al lugar donde hay agitación, donde alguien protesta, se manifiesta, ocupa edificios, bloquea calles y ferrocarriles y, en suma, ataca algo o a alguien”

“Se podría pensar que esto sucede porque un ataque puede resultar un espectáculo y la televisión es espectáculo… El aspecto más grave de esta preferencia espectacular por el ataque es que viola, en sus más hondas raíces, el principio de toda convivencia cívica: el principio de oír a la otra parte… Para servir de verdad a una buena causa, y hacer el bien, es necesario que la protesta sea tratada con imparcialidad”

Mira ahora Este Vídeo sobre unas protestas en Valparaíso (Chile).

•••

![]()

Revista de de opinión en prensa

•••

Javier Carbajo y Sara Rojo

Velázquez más allá de la crítica social

«Diego Velázquez opera una crítica mucho más radical que la crítica social. No se burla del personaje, hace ver a la persona»

Fabrice Hadjadj en ABC, 200524

Sobre la política y la tolerancia

La construcción de una mejor sociedad (de una sociedad inclusiva, democrática y respetuosa) reclama capacidad de escucha y desde la escucha, del diálogo

“Cuando el mundo se transforma, cuando las certidumbres se derrumban, cuando se desdibujan las señales del camino, es cuando más se recurre a lo fundamental, cuando la búsqueda de una moral se torna más apremiante y la voluntad de comprenderse a sí mismo se impone como una necesidad”.

Con estas palabras inauguraba Boutros Boutros-Ghali la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, el 14 de junio de 1993, hace ya más de treinta años. Pero esas palabras siguen vigentes. Aquel momento, recién derrumbado el Muro de Berlín y antes de concluir el siglo XX, mostraba la necesidad de recuperar el sentido de la dignidad de toda persona, el significado de la propia condición humana y, en definitiva, el intento de buscar vías para asegurar la convivencia en una sociedad que por definición es plural.

Podría decirse que, desde el 11 de septiembre, los interrogantes sobre la tolerancia y el diálogo han sido constantes; se han multiplicado los mecanismos y herramientas para dilucidar el significado de los términos; se ha recurrido a la historia, a la tradición, a la religión y a la política, y aunque esos ámbitos no agotan la realidad humana, se ha conseguido movilizar a la opinión pública mundial a favor de objetivos cuyo contenido hay que descifrar.

En mi caso, el 11 de septiembre de 2001 estaba en Nueva York, donde he trabajado hasta hace poco tiempo. La vuelta a Europa ha abierto muchas cuestiones que parecían zanjadas, y sobre todo me ha inducido a sacar brillo al significado del término tolerancia en una sociedad en la que las prioridades no están en esa línea sino en las de ‘lo políticamente correcto’.

Tengo la intuición de que en aras de ‘lo correcto’ hay un cierto miedo a manifestar lo que realmente se piensa, porque si ese pensamiento se aparta de ‘lo correcto’ se activan los calificativos que remiten al pasado, o al futuro, o a las corrientes ideológicas que no apoyan ese pensamiento único, tan contrario a la esencia de la condición humana.

Tener convicciones y manifestarlas no puede identificarse con ningún tipo de fundamentalismo. En los mismos términos que la persona que carece de esas convicciones y se instala en la posición de que nadie podría tenerlas. De algún modo habría que contraponer -como señalaba Popper- el relativismo entendido como una posición en la que la verdad carece de sentido y el denominado pluralismo crítico, que sería la posición en la que se fomenta el desarrollo de numerosas teorías en busca precisamente de la verdad.

Como decía Popper en su libro ‘En busca de un mundo mejor’, “el relativismo es la posición según la cual puede afirmarse todo o prácticamente todo y, por lo tanto, nada. Todo es verdad o bien nada. El pluralismo crítico es la posición según la cual debe permitirse la competencia de todas las teorías -cuantas más, mejor- en aras de la búsqueda de la verdad.

Esta competencia consiste en la discusión racional de las teorías y en su examen crítico. La discusión debe ser racional, lo cual significa que debe tener que ver con la verdad de las teorías en concurrencia: será mejor la teoría que, en el curso de la discusión critica, parece estar más cerca de la verdad; y la teoría mejor es la que sustituye a las teorías inferiores.

Por eso, lo que está en juego es la cuestión de la verdad”. Pero estas referencias no son criterios o argumentos cerrados, sino enmarcados en ese pluralismo crítico en el que es posible el racionalismo. Sin embargo, para que pueda hablarse del uso de la razón, es necesario tener en cuenta una premisa previa: la escucha y el diálogo.

El Diccionario de la RAE afirma que escuchar implica “prestar atención a lo que se oye”. Y prestar atención significa dirigir los sentidos y las facultades específicas hacia un determinado asunto. Se ha dicho que la atención es la capacidad gracias a la cual somos más receptivos a los sucesos del entorno.

Ser receptivos, sin embargo, no puede identificarse con “estar a la defensiva”. La construcción de una mejor sociedad (de una sociedad inclusiva, democrática y respetuosa) reclama esa capacidad de escucha y desde la escucha, del diálogo.

Dialogar requiere una conversación en la que los interlocutores tienen la misma oportunidad de participar y en la que se busca un entendimiento mutuo. Como decía Hanna Arendt, la verdad y la política no se llevan demasiado bien y nadie ha colocado la veracidad entre las virtudes políticas.

A pesar de que lo que está en juego no es sólo el bien común o la consecución de una mejor sociedad, sino algo más básico que es la supervivencia. Y citando a Herodoto, afirmaba Arendt en su obra ‘Verdad y mentira en la política’ que no puede concebirse ninguna perseverancia en la existencia, sin seres humanos dispuestos a dar testimonio de lo que existe y se les muestra que existe.

El totalitarismo no ha sido derrotado. Al contrario, sigue siendo una amenaza en sociedades desarrolladas en la que se llevan a cabo prácticas de impotencia política y de falta de libertad. Y probablemente es esto lo que podría explicar parcialmente el incremento de los movimientos populistas que se está viviendo tanto en los países europeos como en Estados Unidos.

Ese camino de falta de libertad es lo contrario del mundo mejor sugerido por Popper y reclama una recuperación de lo racional. Pero ese viaje no resulta gratuito. El billete para viajar requiere la escucha y el diálogo, es decir, la conversación. Y ésta tiene por fin la búsqueda de una mejor sociedad que es precisamente la esencia de la política.

Recordaba Arendt en su ensayo sobre ‘Qué es la política’ que ésta se identifica con la libertad, comprendida negativamente como no ser dominado y no dominar; y positivamente, como un espacio establecido por muchos seres humanos, donde cada cual se mueve entre iguales. “Sin mis iguales, no hay libertad”, afirmaba Arendt.

Este reconocimiento de “los iguales” pasa de modo necesario por la escucha y el diálogo, como entraña de la verdadera tolerancia. Solamente podría ser tolerante la persona que tiene convicciones, y porque las tiene identifica la importancia de respetar las de los demás y de preservar las propias, en un ejercicio en el que se asume que la diversidad enriquece la sociedad, lejos de ser una fuente de problemas. La política, seguía diciendo Arendt, trata del estar juntos y los unos con los otros de los diversos.

En el caso español, la Constitución de 1978 reconoce el pluralismo político como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Y el pluralismo subraya lo plural y lo diverso como un beneficio para la sociedad. Es la grandeza del sistema democrático, que no es propiedad exclusiva de ningún partido político.

Es la bandera de una sociedad que quiere escuchar, dialogar, respetar, entender las posiciones diferentes y construir una mejor sociedad. En esa fotografía no se divide al cuerpo social en ‘buenos’ y ‘malos’, en demócratas y no demócratas. Se busca en todo caso, el diálogo, la escucha y la tolerancia, que va mucho más allá de aceptar como un problema posiciones diferentes, sino que asume el respeto al modo de ver, pensar, razonar y vivir, de los diferentes a lo propio.

“El sentido de la política es la libertad”, afirmaba Arendt. Para ser libres, hay que conocer. Y cuanto más se conoce, más capacidad de libertad se genera. Probablemente recurrir a esta referencia fundamental, como señaló Boutros Gali, es lo más necesario en nuestra sociedad.

•••

–

Imagen de la película ‘Siempre nos quedará mañana’ [2023], de Paola Cortellesi

El silencio de las mujeres

Delia comienza cada día con una bofetada de su marido y raras veces consigue terminarlo sin recibir una paliza. La protagonista de la película Siempre nos quedará mañana, de Paola Cortellesi, nunca devuelve los golpes. La violencia que sufre ha sido integrada en la rutina de su familia, de los vecinos, de la comunidad.

Cada vez que el marido la golpea se cierran las ventanas, los tres hijos salen de la habitación, las vecinas callan. Su suegro, que vive con ellos, repite que el problema es que Delia no puede tener la boca cerrada. Y aconseja a su hijo cómo pegarla —con menos frecuencia, pero más intensidad—, porque tampoco aguanta oírla llorar todos los días.

Cada palabra de la mujer es vivida como una provocación. Su llanto, su voz resultan insoportables para los hombres de la casa. Quererla muda significa aislarla, anularla. Aunque la historia de Delia transcurre en la Italia de 1946, es solo otro episodio de una realidad más vieja que la tos.

A las mujeres se les ha cortado la lengua de forma literal y metafórica a lo largo de la historia. A Filomela, hija de un rey de Atenas, le cortó la lengua su cuñado tras violarla para que no pudiera denunciarle. La ninfa Eco, en una parodia de sumisión femenina, fue castigada a no hablar, tan solo podía repetir las últimas sílabas de las palabras de aquellos a quienes se acercaba.

La Sirenita, la criatura creada por Hans Christian Andersen, vendió su hermosa voz a cambio de sustituir su cola de sirena por un par de piernas para así poder conquistar al príncipe de quien se había enamorado. Escribe san Pablo a Timoteo: “No permito que (las mujeres) enseñen ni que pretendan imponer su autoridad sobre el marido: al contrario, que permanezcan calladas”.

Hay otras maneras de silenciar a las protagonistas de los mitos y de los cuentos: dormirlas. Es una larga tradición: La bella durmiente, Penélope, Blancanieves, Psique… Pero aún más eficaz que golpearlas o recurrir al sueño es no prestar atención a sus palabras. Ningunearlas.

“Ser una persona sin importancia, hablar sin tener ningún poder, es una condición horrible y altamente desconcertante, como si fueses un fantasma, una bestia, como si las palabras murieran en tu boca, como si el sonido ya no viajara. Es casi peor decir algo y que no importe que permanecer en silencio”, escribe Rebecca Solnit en su libro Recollections of My Nonexistence.

Es el caso de Casandra, hija de Príamo, que predijo que su hermano Paris causaría la destrucción de Troya y que el caballo de madera que los griegos dejaron en las puertas de la muralla era una trampa. Nadie la hizo caso. Cuenta el mito que el dios Apolo, furioso porque ella no quiso entregarse a él, le dio el don de la clarividencia con el tormento de que sus advertencias serían ignoradas. No pudo violarla, pero ejerció sobre ella una forma perversa de violencia: despojarle de credibilidad. Ridiculizó su voz hasta reducirla a un blablablá.

Despreciar las palabras de las mujeres en el ámbito privado y en el público forma parte de nuestra cultura, de nuestro lenguaje, de nuestra historia. En el mundo clásico, parte de la educación de un hombre era aprender a controlar el discurso, imponiendo su autoridad frente a la voz femenina.

“Quiero empezar por el principio mismo de la tradición literaria occidental, con el primer ejemplo documentado de un hombre diciéndole a una mujer ‘que se calle’, que su voz no había de ser escuchada en público. Me refiero a un momento inmortalizado al comienzo de la Odisea de Homero, hace casi 3.000 años”, escribe Mary Beard en el ensayo Mujeres y poder.

Un manifiesto. Acude al primer canto, cuando Telémaco manda callar a Penélope, su madre, y la envía a casa a ocuparse de sus labores, “del telar y la rueca”.

Esa actitud desdeñosa pervive en numerosos comportamientos. Prosigue Mary Beard: “Se da el caso de que cuando los oyentes escuchan una voz femenina, no perciben connotación alguna de autoridad o más bien no han aprendido a oír autoridad en ella”.

La RAE no reconoció la autoridad de María Moliner cuando rechazó su candidatura en 1972. Moliner era la autora del Diccionario de uso del español, “el más completo, más útil, más acucioso y divertido de la lengua castellana (…), más de dos veces más largo que el de la Real Academia de la Lengua, y, a mi juicio, más de dos veces mejor descrito”, escribió Gabriel García Márquez.

Al enterarse de la decisión de la Academia, la autora declaró con ironía: “Desde luego es una cosa indicada que un filólogo entre en la Academia y yo ya me echo fuera, pero si ese diccionario lo hubiera escrito un hombre, diría: ¡Pero y ese hombre cómo no está en la Academia!”.

Hay una escena de la película Siempre nos quedará mañana en la que el marido acude a un colegio electoral para agredir a Delia. Al verlo, las otras mujeres forman un muro protector y él, impotente, se marcha. El leitmotiv de la historia femenina ha sido la supervivencia.

Sobrevivir hoy requiere potenciar nuestra voz, afinarla, proyectarla. Confiar en nuestra autoridad. Apoyarnos. En un homenaje a Moliner, Soledad Puértolas declaró que ésta “concibió la lengua como un sistema de solidaridad interna”. Es una hermosa imagen que podría transferirse a la solidaridad entre las mujeres, imprescindible para cuestionar qué significa la “voz de autoridad” y resignificarla.

Nuria Barrios es escritora y traductora.

•••

JM Nieto [España, 1973]

Un hilo imaginario

Cuando Max Aub visitó España en 1969 se reunió con él en un café de Madrid y quedó perplejo: a pesar de su admirable capacidad intelectual «nadie le hace caso, como si Antonio Espina fuera un viejo cualquiera»

Anna Caballé Masforroll en ABC , 180524

Debió de ser el invierno de 1967 o 68. Yo tenía 13 o 14 años y veía leer a mi padre noche tras noche hasta las cuatro, las cinco, las seis de la madrugada (nunca lo vi acostarse). Lo hacía siempre en su despacho, por cierto bastante desatendido, absorto en la lectura de libros de historia.

Siempre libros de historia. En mi casa apenas entraba una novela como no estuviera vinculada a un tema histórico que podía ser cualquiera relacionado con la historia de España o bien, muy especialmente, con la figura de Napoléon. Acabo de leer, por cierto, un precioso libro, ‘El vicio de Napoleón’, una pequeña joya de la literatura biográfica.

Cuánto le hubiera gustado a mi padre la excepcional síntesis escrita por el asturiano T.S. Norio. En todo caso, aquel invierno del 67 o del 68 yo leía, entendiendo lo que podía, que no era mucho, al conde de Las Cases y su ‘Memorial de Santa Elena’, obra escrita con verdadero sentimiento.

Y publicada en 1943 en tres tomos manejables, edición castellana de Juan González de Luaces. Era la primera versión íntegra que se hacía de la conocida obra. El libro me impresionó hondamente y entiendo que precisamente por ahí empezó mi afición a la cultura biográfica.

Hay cosas que sin ser conscientes de ello nos imprimen una pasión inextinguible. Las Cases conseguía en su diario, sostenido a lo largo de los dieciocho meses que pasó en las tierras de aquella maldita isla de Santa Elena, dar fe del día a día del gran (o pequeño, según se mire) hombre derrotado que apenas dormía, obcecado en asegurarse la posteridad.

Pero Las Cases también daba fe de los vientos huracanados de la isla, las lluvias constantes y el maltrato que recibían de los ingleses. «El Emperador no podrá sobrevivir mucho tiempo. ¡Y qué dirá la Historia!». Mi objetivo, dice Las Cases fue, y sigue siendo, que alguien que haya sido maltratado tenga, de algún modo, la ocasión de poder defenderse.

Nos podemos imaginar con qué emoción otro asturiano, Juan G. de Luaces, hombre de letras en los años 30, de ideas republicanas, oculto en su trinchera moral, obligado a reconducir sus ambiciones intelectuales después de la guerra para poder mantener a su numerosa familia, traducía con emoción aquellas palabras como si le fueran dirigidas a él mismo.

Luaces vivía volcado en el empeño de una traducción que no conocía estaciones ni apenas pausas. Aprovechaba la temprana entrada de la luz del día para ponerse a trabajar y ya lo hacía sin descanso: un promedio de quince o dieciséis horas diarias. Traducía del inglés, del francés, del alemán, del portugués, del italiano.

Entonces carecía de máquina de escribir, de modo que para trabajar se instalaba en un centro que las alquilaba por horas en la calle Tallers de Barcelona. Allí, aprovechando todas las horas de luz que le brindaba el día, llegando antes que nadie para elegir la silla menos incómoda de la sala,

Luaces tradujo, en 1942, el ‘Memorial de Santa Elena’. Un encargo de Joaquín Gil para la editorial Iberia. Su hija recordaría más adelante que apenas se levantaba de la silla –porque luego seguía traduciendo en casa–, soñando con un futuro mejor para sus hijos. Murió reventado por la tensión cerebral que le imponía la traducción a destajo, el 23 de junio de 1963. Tenía 57 años.

En paralelo a la traducción que Luaces hacía del libro del conde de Las Cases, un historiador y apasionado de la biografía, Antonio de Marichalar, empezaba a recoger en Madrid los primeros datos para su biografía de Julián Romero, un capitán de los tercios de Flandes con una hoja de servicios impresionante, pintado por el Greco y trasunto del Capitán Alatriste.

La obra es de lectura farragosamente erudita, pero le valdría al marqués de Montesa el ingreso en la Real Academia de la Historia en 1953. Tres años después leía su discurso de toma de posesión. Sin embargo, Marichalar, que había sido uno de los más firmes entusiastas de la renovación de la escritura biográfica en los años 20 y 30, era, después de la guerra, un hombre ensimismado, replegado en el pasado y semiausente ya de su tiempo.

José Bergamín le había definido como «el temeroso» en una colección de retratos exhumada por Domingo Ródenas, debido a la expresión de su semblante que parecía siempre como saliendo de un gran susto o de una sombría preocupación.

Marichalar era un hombre discreto, con el sentido del triunfo «harto modesto», como le dice a Guillermo de Torre, y al que en 1942 movía un solo propósito, esto es, sacarse la espina de una biografía anterior, de gran éxito dentro y fuera del país, titulada Riesgo y ventura del duque de Osuna, publicada en 1930.

Fue el quinto volumen de la colección ‘Vidas españolas e hispanoamericanas del siglo XIX’ dirigida por Melchor Fernández Almagro bajo el espíritu orteguiano de recomponer la historia de España suministrando «un paisaje con figuras». Marcihalar quería demostrar la seriedad con que podía llevar a cabo una biografía, después de haber desperdiciado el material humano que ofrecía aquel ocioso e irresponsable duque de Osuna que, perdido en sí mismo, acabó perdiéndolo todo.

Pero me anclo en 1942, cuando un olvidado Antonio Espina, el mejor biógrafo de aquella generación si las cosas hubieran seguido un cauce natural, recién salido del infierno al haber sido encarcelado en julio de 1936 por su condición republicana (era gobernador civil de Baleares al estallar la guerra) ponía fin, haciendo un enorme esfuerzo de voluntad, a un libro magnífico, su biografía de Cervantes.

Espina fue conducido durante la guerra al psiquiátrico de Palma de Mallorca después de un intento de suicidio a mediados de 1937 del que da cuenta Azaña en su diario. Le atendió el psiquiatra Llorenç Villalonga (el futuro autor de ‘Mort de dama’) quien no tuvo muchos miramientos con el escritor, íntimo amigo de Azaña. Se le condenó a muerte, se le absolvió y volvió a Madrid con el ánimo destruido.

Unos años después se iría a México, no le gustó, y regresó en 1955. Cuando Max Aub visitó España en 1969 se reunió con él en un café de Madrid y quedó perplejo: a pesar de su admirable capacidad intelectual «nadie le hace caso, como si Espina fuera un viejo cualquiera».

Y seguiría tirando del hilo imaginario de 1942 –¿por qué 1942?, no lo sé–, cuando un ingeniero industrial represaliado, Marcial Lafuente Estefanía, escribía en un rollo de papel higiénico, en el penal de Ocaña, las primeras frases de una novela del oeste, ‘La mascota de la pradera’. Ya no dejaría de hacerlo y mantendría a su familia con ellas.

Discrepo de mi padre, para mí la historia no existe, existe la biografía. El espacio y el tiempo no significan nada en comparación.

Anna Caballé es escritora y crítica literaria.

•••

Alejandra Svriz

El algodón no engaña

«Cuando no se exija el catalán como requisito para todo tipo de puestos administrativos o asistenciales podremos decir que el procés ha llegado a su fin»

Fernando Savater en The Objetive , 190524

Me atrevo a decir que alcanzar la paz y el entendimiento cuando nos encontramos en pleno conflicto por lo general no es tan difícil como parece: basta con rendirse. En los años de plomo del País Vasco oíamos consejos bienintencionados que predicaban diversas formas de renuncia y apaciguamiento para acabar de una vez con la amenaza terrorista.

En uno de aquellos debates -¡que ingenuos parecen ahora, rememorados en la distancia!- oí a mi compañero Carlos Gorriarán una respuesta magistral que no he olvidado: «Mira, ya sabemos cómo se acaba democráticamente con la violencia. Basta con que todos votemos a Herri Batasuna».

Algo así parecen opinar también muchos respecto a Cataluña: para librarnos del peso del procés, démoslo por asumido y hablemos de otra cosa. ¿La amnistía? No le demos más vueltas, son ganas de encizañar. Amnistía equivale a amnesia y la amnesia es una forma de anestesia.

Nadie quiere que le saquen la muela del juicio (ni la del procés) sin anestesia, luego la amnesia -perdón, la amnistía- es muy deseable, imprescindible. Aplicando ese calmante, los revoltosos más virulentos se quedan solos con sus gruñidos y los prudentes, que tanto abundan en el Principado, pueden dar por nulo y no avenido el dichoso proceso.

¿Cómo se titulaba aquella obra de Dürrenmat? Proceso por la sombra de un burro. Pues de eso se trata aquí también, de acabar el proceso y absolver al burro de la mala sombra. Vuelve cuando quieras, Puigdemont.

«¡Gran derrota del independentismo!», nos asegura ese grupo de bobalicones siempre dispuestos a suspirar con satisfacción «lo peor ha pasado ya» en vísperas del Apocalipsis. Claro que no todos son bobos, también abundan los estafadores en el gremio de la información, los devotos de Sánchez que le secundan cuando dice «teníamos razón, con el perdón se acaban las crispaciones, aquí paz y luego otros cuatro añitos de gloria».

De modo que ha sido derrotado el independentismo de los puros de corazón (los más brutos, para entendernos, los que reclaman la independencia de iure) y ha ganado el independentismo de los oportunistas, que se conforman con que siga y se consolide la independencia de facto.

Para eso está don Salvador Illa y el PSC, el perpetuo salvavidas del independentismo para los que quieren serlo sin correr riesgos, sobre todo económicos. ¡Benefíciense del independentismo sin salir de la zona de confort constitucional (al menos en apariencia), protegidos si vienen mal dadas por el paraguas del Gobierno central, que además es de izquierdas y nos defiende de la fachosfera españolista!

Y por añadidura nos sacudimos de encima a esos líderes nacionalistas que no se ponen de acuerdo y que ya ni para muletas sirven. Sobre todo, nada de vernos obligados a repartir con quienes no practican la retórica nacionalista: ¡lo nuestro es nuestro y lo demás a medias!

Por mucho que les voten, a los del PP y no digamos a los de Vox hay que mantenerlos fuera de la mesa del Parlamento, de TV3, y de cualquier puesto decisorio. Como mucho, si hacen un acto de contrición y se vuelven una derecha buena, como les manda El País, se les permitirá que hagan de palanganeros arrepentidos del nacionalismo. Ya saben, que traigan el agua y las toallas y limpien las manchas sospechosas. Esas cosas.

Y entonces ¿cuándo acabará de veras el procés? Pues no es difícil determinarlo, si se hace la prueba del algodón. En cuanto sea tan fácil educarse en castellano como en catalán y no se exija el catalán como requisito para todo tipo de puestos administrativos o asistenciales podremos decir fundadamente que el procés separatista ha llegado a su fin.

El algodón no engaña y en Cataluña ese algodón es el reconocimiento del castellano como una lengua no menos propia que el catalán. O sea, lo contrario de adonde apunta la última disposición de blindaje de la administración Aragonès. Confíen en el algodón, no en la amnistía y su la conciliación fake: mientras el algodón salga sucio, sigue el procés aunque ahora disfrazado de «socialismo», que cosas.

Si ustedes son quisquillosos y no les gusta que les estafen, no se entretengan con la morralla publicitaria y vayan directamente a leer en Libertad Digital el artículo ‘Quién ganó en Cataluña el 12M’ de Antonio Robles. Verán que todavía hay algunos que se atreven a saber y se atreven a decir.

•••

Tras el 12 de mayo, ¿a dónde va Cataluña?

Alejo Vidal-Quadras en Vozpópuli, 190524

Se discute estos días si el procés está muerto o vivo. En el Partido Popular las dos tesis se proclaman simultáneamente, la primera, la fúnebre, en Barcelona, la segunda, la agorera, en Madrid. Probablemente la verdad esté en el tibio término medio, el procés está malherido, pero no exánime.

En cualquier caso, es un debate estéril, porque lo que importa no es si esta manifestación concreta del veneno nacionalista ha llegado a su fin o todavía colea, lo relevante es si el marco mental que lo ha sustentado y lo sustenta, es decir, el culto idolátrico a la identidad -étnica, lingüística, religiosa- como elemento movilizador de masas embrutecidas, sigue señoreando Cataluña o puede desaparecer en el futuro a fuerza de racionalidad, educación ilustrada, exigencia moral y respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos libres e iguales en una democracia digna de tal nombre.

Los dos principales partidos nacionales nunca han entendido la verdadera naturaleza del nacionalismo identitario, su intrínseca perversidad, su sed insaciable de sangre, su desprecio por los que define como inferiores con absoluta marginación de valores universales como la libertad, la igualdad, la justicia o la solidaridad, sacrificados en el altar nauseabundo de la autosatisfacción tribal.

Ninguna de las sucesivas direcciones del PP ni del PSOE ha tratado al separatismo catalán ni, dicho sea de paso, al vasco, como merece una mala hierba, ser arrancada cada vez que asoma en su recurrente aparición invocada por circunstancias históricas desfavorables y encarnada por líderes mesiánicos en los que concurren en grados diversos según el lugar y la ocasión el fanatismo, la elocuencia, la ambición de poder o la codicia.

Ahora Salvador Illa, no Puigdemont o Junqueras, Illa, resucita a Pujol, ese receptor nunca colmado de mordidas y comisiones, como padre de la patria catalana, demostrando una vez más que el virus nacionalista ha infectado al conjunto de la clase política española.

Nunca me cansaré de repetir que al nacionalismo no se le neutraliza con otro nacionalismo, de la misma forma que no se combate al fuego con el fuego, sino con una alternativa ideológica amasada con los componentes básicos de la civilización occidental, la filosofía griega, el derecho romano, el humanismo cristiano, las Luces y el método científico.

Cuando una doctrina política es aberrante porque ignora la naturaleza humana, como hace el comunismo, o la degrada hasta devolverla al instinto ciego del cazador-recolector, como consigue el nacionalismo, no se la incorpora al juego democrático normal aceptando tácitamente sus deletéreas premisas, se la combate sin cuartel en el campo de las ideas y en las urnas hasta extirparla del cuerpo social.

Dicho de forma más prosaica, no se le permite el acceso ni a las instituciones ni al presupuesto ni por supuesto a las aulas escolares o a la televisión. Si, por el contrario, se le facilitan todas las herramientas para que siembre la sociedad con su maligna semilla de división, de discriminación, de rencor, de falsos agravios y de imposiciones totalitarias, se llega a la situación en la que hoy se encuentra España, al borde de la fragmentación en una gavilla de taifas ajenas u hostiles entre sí.

Un gobierno en solitario de la opción más votada

¿Cuál sería la solución al actual embrollo catalán que representaría un avance hacia la pacificación de una colectividad partida en dos, la reversión de su declive económico y la compatibilidad fecunda de las condiciones de catalán y español?

Obviamente un gobierno en solitario de la opción más votada, que afortunadamente no es separatista, con el apoyo de los grupos parlamentarios comprometidos con el orden constitucional, el imperio de la ley y la unidad de la Nación cívica, tras el acuerdo de un programa sensato que conduzca a la reconciliación de los catalanes entre sí y con la matriz española común y que fomente la creación y crecimiento de las empresas, una educación de calidad y una convivencia armoniosa de la diversidad cultural y lingüística que caracteriza al ser catalán.

Por supuesto, no se hará nada de eso, los partidos presentes en el Parlament se engolfarán en sus enfrentamientos maniqueos, vetos cruzados e intereses espurios, entre los que destaca por encima de todo la voluntad de Pedro Sánchez de seguir en La Moncloa.

La patología identitaria continuará pujante y enfrascada en la preparación del próximo arreón contra la Constitución y el legado de la Transición. El giro monótono, fatigoso y frustrante de la noria nacionalista no se detendrá mientras los que tienen la capacidad de pararlo no despierten y sean por fin conscientes de su esencia tóxica y de su terrible poder destructor.

•••

‘Sr. Garcia‘ [España, 1967]

¿Por qué ya (casi) nadie es crítico con la publicidad?

La manipulación de las necesidades de las personas a través de anuncios publicitarios parece hoy una cuestión secundaria, y pocos critican en nuestros días la omnipresencia publicitaria, sus mecanismos o sus contenidos

Michel Wieviorka en El País, 190524

La publicidad sale aparentemente de los radares cuando se trata de ejercitar nuestro “pensamiento crítico”, pero el debate se anima cuando se trata de la influencia de la tecnología digital, que vive de ella. Lo cual supone un punto problemático. Para reflexionar sobre él, podemos partir de lo que ocurre cuando algo evidente desaparece sin que seamos conscientes de ello inmediatamente.

He aquí un ejemplo relacionado directamente con el tema que nos ocupa.

Hace apenas unos años, el viajero que desembarcaba en La Habana por primera vez podía experimentar una extraña sensación de ausencia. Evidentemente, el paisaje urbano no se parecía a nada que pudiera haber conocido, y no solo porque, entre los pocos automóviles que circulaban, muchos eran coches estadounidenses remendados y tuneados que tenían al menos medio siglo.

Hasta que se imponía la comprensión de esta impresión de un mundo extraño en el que algo, pero ¿qué?, estaba ausente: no había publicidad en las paredes, ni en los escaparates de las tiendas, ni en las calles.

Lo extraño hoy, y no solo en Cuba, es otra forma de desaparición de la publicidad, paradójica: es omnipresente y, sin embargo, ha dejado de ser objeto de debate, cuando no de crítica y reflexión, como pudo haber sido en otros tiempos. Se acepta hasta tal punto que ya no hay necesidad de hablar de ella. Su ausencia en el debate público es quizá su triunfo, pero ¿no es más bien una carencia que debería interpelarnos?

Mientras en la década de 1960 Fidel Castro adquiría la estatura mundial de un gigante, la condena de la publicidad estaba en pleno apogeo. El contexto intelectual estaba caracterizado por el interés en el libro de Herbert Marcuse

El hombre unidimensional (publicado en España en 1968) y por la crítica de La sociedad de consumo (título de un libro de Jean Baudrillard, publicado por Plaza & Janés en 1974), o de La sociedad del espectáculo (el ensayo de Guy Debord de 1967), así como por el formidable éxito de Roland Barthes (sus Mitologías datan de 1957, y El sistema de la moda y otros escritos, de 1967).

La publicidad se presentaba como el instrumento decisivo de la dominación capitalista, y de la alienación que provocaba mediante la manipulación de las necesidades. La protesta era en gran medida política, de izquierda y de extrema izquierda, a veces libertaria, más a menudo marxista; modelada por intelectuales, estaba en parte ligada a reivindicaciones culturales, del tipo de las que el Mayo del 68 sacó a la luz:

“La brecha” de la que hablaron en el calor del momento Edgar Morin, Claude Lefort y Cornelius Castoriadis (Mayo del 68. La brecha, ed. Nueva Visión, 2009). Y en respuesta, el mundo profesional e ideológico del marketing y la publicidad no se quedó callado y defendió sus actividades. El debate era animado.

¿Y hoy? Nos fascina o nos aterra la influencia de las empresas del sector digital, las GAFA [Google, Apple, Facebook, Amazon] de principios de la década de 2000, y tantas otras posteriores. Instituciones nacionales, europeas, asociaciones como el Instituto de Derechos Fundamentales Digitales (IDFRights), presidido por Jean-Marie Cavada; el Instituto Hermes en España, y próximamente una iniciativa similar en Italia, pretenden regular el espacio global de potencia y poderío, militar y civil, generado por la inteligencia artificial y otras tecnologías digitales.

Son innumerables las publicaciones que alimentan el debate, basándose, principalmente, en investigaciones y estudios rigurosos, pero también en afirmaciones adulteradas. De ello se desprende que la tecnología digital permite una fantástica modernización de la vida colectiva. Pero, aunque pueda parecer emancipadora, en muchos aspectos dibuja o reconfigura diversas formas de dominación y control, tanto estatales como privadas, hasta el punto de amenazar la democracia y, para algunos pensadores, la civilización misma.

Ahora bien, sin publicidad, muchas de estas modalidades difícilmente existirían, o no existirían en absoluto. En última instancia, si se ejerce un poder digital, es también, en muchos casos, para vender —productos, servicios, modos de distribución y acceso al consumo—, que permiten que las actividades económicas puedan funcionar. Si los “datos” tienen tanto valor en la economía actual, puede deberse a fines militares o de control social, en beneficio de la ciencia, de la medicina, o para transformar el trabajo, pero se debe también a fines comerciales que la publicidad permitirá concretar.

Con todo, la publicidad está desaparecida. No de la realidad: al contrario, se encuentra, más que nunca, en el corazón de nuestra vida cotidiana. ¿De la reflexión crítica sobre esta realidad? En verdad tampoco, o no del todo: varios escritos de la socióloga Eva Illouz, por ejemplo, le conceden un lugar en consonancia con un pensamiento crítico del capitalismo, que ella renueva poniendo en juego sentimientos y emociones (por ejemplo, en el libro Capitalismo, consumo y autenticidad.

Las emociones como mercancía, de Katz Editores, 2019, Buenos Aires); Evgeny Morozov también denuncia la influencia descontrolada de la publicidad (por ejemplo, en “Democracy is in crisis, but blaming fake news is not the answer” [la democracia está en crisis, pero culpar a las noticias falsas no es la respuesta], The Guardian, 8 de enero de 2017).

Y en una perspectiva que no está muy alejada, Shoshana Zuboff (en La era del capitalismo de la vigilancia, ed. Paidós, 2020) asocia la publicidad con la evolución contemporánea del capitalismo de la información hacia un proyecto de vigilancia singularmente lucrativo. Por lo demás, la publicidad tampoco ha desaparecido de la crítica cotidiana cuando ataca una campaña o mensaje publicitario en particular, lo que ocurre con bastante frecuencia.

Pero lo que falta, de hecho, es el debate en torno a la publicidad, ahora inexistente, las controversias, las polémicas, la confrontación de posiciones contradictorias y, sobre todo, el vínculo de las posibles críticas con los movimientos sociales o culturales de protesta.

En el pasado, todo esto era animado, denso, altamente conflictivo, apasionado, pero ya no es así. La última vez, quizá, que el discurso publicitario fue capaz de hacer reaccionar a un público más allá del marco de los profesionales afectados, se remonta a 2004, y se desarrolló en Francia cuando Patrick Le Lay, director general de una importante cadena de televisión, TF1, llegó a declarar:

“Lo que vendemos a Coca-Cola es tiempo de cerebro humano disponible” (en una entrevista publicada en mayo de 2004 por la empresa de investigación EMI en Los directivos ante el cambio). Lo explicará más adelante (en Télérama, 11 de septiembre de 2004). Pero las pasiones que podría haber despertado este cínico desprecio se apagaron rápidamente: cuando se trata de publicidad, los consumidores parecen haberse vuelto pasivos.

En comparación con los años setenta, el consumo ha cambiado. Con internet, los consumidores están en contacto mucho más directo que antes con los productos y servicios que compran, saben informarse cada vez mejor, y sus elecciones a veces implican un conocimiento muy preciso de la oferta.

El acto de comprar ya no es el mismo; se puede hacer en línea o adoptar la forma de una entrega a través de una plataforma. Y aunque el consumidor pueda creer que es el dueño de sus elecciones y racionalizarlas, simétricamente, lo digital ha cambiado completamente el juego por el lado de la publicidad, que le conoce individualmente, sigue su existencia paso a paso gracias sobre todo a su teléfono móvil y a diversas tecnologías, se dirige a él personalmente e incluso lo llama por su nombre de pila, y se ajusta a él a la perfección; así de potentes son las herramientas de que dispone.

Esto puede suscitar críticas dirigidas más a lo digital que a la publicidad en sí misma, pero también anima el discurso apologético, como cuando el director general de Webhelp insinúa que, en el comercio, la revolución digital ha puesto la tecnología al servicio de las personas y ha hecho del consumidor un sujeto que domina su experiencia experta e incluso una fuente de recomendaciones (Olivier Duha, Think human, la révolution de l’expérience client á l’heure du digital [la revolución de la experiencia del cliente en la era digital], ed. Eyrolles, 2022).

La industria de la publicidad ha cambiado, por supuesto, en todos los niveles de funcionamiento, ya se trate de concebir, comercializar o tratar con las distintas partes interesadas. Han aparecido nuevas figuras, empezando por las de los influencers, que instauran una relación de aparente cercanía y confianza con sus seguidores; la organización financiera y económica se ha transformado.

La publicidad constituye un enorme ámbito de actividad y una fuente de ganancias considerables. Sin embargo, ahora los ingresos publicitarios son captados masivamente por las grandes empresas digitales, lo que pone en tela de juicio la financiación de la información: de ser cero en el mercado publicitario francés en 1999 (fuente:

Alliance de la Presse d’Information Générale; Alianza de prensa de información general), la cuota del sector digital ha llegado al 52% en 2022, y los intermediarios de lo digital captan el 40% del gasto publicitario de los anunciantes, empezando por Google, que tiene una posición dominante en todos los niveles de la cadena publicitaria, y Meta, que aprovecha la suya propia a través de las redes sociales para explotar los datos personales de los usuarios.

Así, los ingresos de Google por publicidad alcanzaron en el primer trimestre de 2024 los 567.000 millones de euros.

La publicidad es omnipresente en la práctica de muchas empresas digitales y en las preocupaciones de quienes pretenden regularla, por ejemplo, defendiendo los derechos de autor y otros derechos afines.

Hemos entrado en la era digital y de la información, y la publicidad es un elemento decisivo en ella. Sin embargo, cuando se evoca, es principalmente para preocuparnos no por su contenido, o por su impacto, sino por la forma en que las industrias digitales se apropian de ella a expensas, sobre todo, de los medios tradicionales.

A fin de cuentas, sería incuestionable en sí misma, no discutible, por ser solo un recurso: el problema es saber quién dispone de él. Por eso, en nombre de la calidad de la información, muchos lamentan, en los medios de la prensa profesional, que alimente cada vez menos directamente a su periódico o revista.

Pero más allá de este tipo de protesta, que en última instancia no la pone en cuestión —la publicidad apenas se cuestiona en sí misma— por lo que nos dice sobre nuestra cultura y lo que hace con ella. Puede suscitar críticas, como he dicho, pero no se vincula con las protestas culturales y sociales más generales, que a su vez tienen poco interés en ella.

Hoy estamos muy lejos de la época en que los movimientos de finales de la década de 1960 podían, como decían Edgar Morin, Claude Lefort y Cornelius Castoriadis a propósito de Mayo del 68, constituir “la brecha” cultural en la que la impugnación de la publicidad encontraba su lugar.

Muchos libros y artículos se preocupan por la forma en que las tecnologías digitales ponen en entredicho nuestra independencia cognitiva y el funcionamiento de la democracia, como Technopolitique (tecnopolítica, sin editar en español), de Asma Mhalla (2024). A veces, se examina la publicidad —no es el caso de este libro—, pero no para reanudar la crítica de lo que representa y qué hace de ella, junto al oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno, un componente del aire que respiramos.

Es como si las preguntas que inevitablemente genera la sociedad digital hicieran de la manipulación de las necesidades a través de la publicidad una cuestión secundaria, accesoria, una cuestión que ciertamente se percibe a veces, pero sin guardar relación con las disputas y protestas que emanan, o podrían surgir, en el seno de la sociedad civil. Una cuestión en la que lo que se debate es el poder de las empresas digitales, o el papel de las redes sociales, y no tanto el contenido de la publicidad.

Entre lo que no ha cambiado y habría que revitalizar y lo que es nuevo, ¿no es hora de reanudar la crítica de las décadas de 1960 y 1970, basándonos en la investigación que queda por hacer, y enlazando con los debates sobre la información de los consumidores y usuarios, sobre la manipulación de las mentes y la demanda? ¿O sobre el sometimiento de los medios de comunicación al dinero, en el nuevo contexto que aportan las tecnologías digitales a una sociedad que es más que nunca de consumo? No solo las noticias falsas merecen nuestra atención.

La publicidad merece algo más que el papel secundario que, en el mejor de los casos, ocupa en los análisis críticos que exige la era digital, y por ejemplo en la denuncia de los peligros y riesgos que suponen las redes sociales o la inteligencia artificial. No es solo el aceite que permite que funcionen los engranajes de la economía digital, ni siquiera su combustible.

Es el elemento central de la guerra. Las sumas de dinero que pone en juego y la responsabilidad que conlleva para la libertad, la vida y, a veces, la supervivencia de los medios de comunicación merecen ser examinadas desde un punto de vista mucho más amplio que el económico y la cuestión de saber quién y cómo accede al maná de la publicidad; y pesan mucho en nuestro modelo de sociedad.

Su lugar en la economía de las empresas digitales, las concepciones que tienen de ella, ¿no nos invitan a interpelar a quienes tienen la función de garantizar una vigilancia crítica, los intelectuales, los periodistas, y a pensar en la forma en que podrían vincular sus reflexiones al trabajo más general de la sociedad sobre sí misma, a controversias sociales y culturales más amplias?

La cuasidesaparición del debate sobre la publicidad y su cuestionamiento es un fenómeno que distorsiona, altera, transforma nuestra percepción del mundo, y comprenderlo mejor podría decirnos algo sobre este mundo. Debería inquietarnos más y suscitar asombro y preguntas.

Michel Wieviorka (París, 79 años), sociólogo, director de laboratorio en la Escuela de Altos Estudios de París y autor de El espacio del racismo y El antisemitismo explicado a los jóvenes (Libros del Zorzal, 2024).

•••

–

Junqueras observa a un cabizbajo Pere Aragonès en la sede de ERC durante la dura noche electoral del pasado domingo.EP

Lecciones de Quebec y Escocia para el soberanismo catalán

Olatz Barriuso en El Correo, 190524

Fue en el mítico año 92, el de la llama olímpica en Barcelona, cuando el nacionalismo catalán alcanzó su cima en escaños en el Parlament, 81 de 135. Eran los años dorados del pujolismo y CiU lograba así su tercera mayoría absoluta consecutiva. Sin embargo, habría que esperar a los tiempos convulsos del ‘procés’, concretamente a la convocatoria extraordinaria de elecciones en diciembre de 2017 tras el referéndum ilegal del 1-O, para certificar el récord de votantes independentistas.

La participación, disparada a un estratosférico 80% por la polarización extrema entre soberanistas y constitucionalistas, produjo efectos extraños: ganó las elecciones Cs, un partido que siete años después se ha volatilizado, y los secesionistas se multiplicaron como setas en otoño: más de dos millones de votos, el 37,4% del censo total.

Sin embargo, la historia ha demostrado que ni la Cataluña de hoy, forzada a abordar debates mucho más urgentes, es la de entonces ni todos esos votantes eran independentistas irredentos. «Un error común de los partidos soberanistas, que suelen tener mucho mejor resultado en comicios autonómicos que en generales, es pensar que todas las personas que votan por un programa independentista en un momento determinado son independentistas», analiza Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la UPV/EHU, experto en federalismo y estudioso de tentativas secesionistas como la de Quebec.

Este lunes, de hecho, se presenta en Madrid el libro ‘Condiciones de la secesión en democracia. Reflexiones a partir de la experiencia canadiense’, que incluye ensayos del propio Basaguren y del exministro de Asuntos Intergubernamentales de Canadá, Stepháne Dion, impulsor de la Ley de Claridad, invocada como un mantra del soberanismo posibilista, desde Urkullu, en su momento, a más recientemente, Pere Aragonès.E

De ese error de cálculo en el que incurren los soberanistas al medir las fuerzas con las que cuentan para doblar el pulso al Estado matriz deriva el baño de realidad que reciben cuando el desgaste provocado por procesos políticamente extenuantes -fuente, por lo tanto, de frustraciones y de desafección- adelgaza notablemente su bolsa electoral. Es lo que acaba de suceder en Cataluña, donde las urnas han arrebatado a los independentistas la mayoría absoluta por primera vez desde 1980 y se han llevado por delante al todavía president en funciones, que ha asumido personalmente la responsabilidad del desplome de ERC con su renuncia.

El patrón no es nuevo ni exclusivo de Cataluña: le sucedió al Parti Québécois (PQ), promotor del referéndum independentista de 1995 en la región francófona canadiense -que hoy es residual en el Parlamento, con tres escaños de 125, frente al mayoritario CAQ de François Legault, nacionalista pragmático- y le ha ocurrido, de manera más atenuada, al Scottish National Party (SNP), que tras el plebiscito pactado con Reino Unido en 2014 ha visto truncarse, por otros motivos, los liderazgos de Alex Salmond, Nicola Sturgeon y del recientemente dimitido como ministro principal Humza Yousaf.

Su sucesor, John Swinney, ha prometido buscar más apoyos para reintentar la ruptura con Londres en cinco años, pero la realidad es que los laboristas pugnan por arrebatar el primer puesto al SNP, que se arriesga a salir del Gobierno escocés en las próximas elecciones.

La lectura común, extensiva incluso al golpe de timón que ejecutó el PNV tras los sucesivos portazos al plan Ibarretxe, es que la desilusión y el cansancio del electorado frente a las limitaciones políticas y legales del objetivo independentista y las tensiones que esos procesos provocan acaban erosionando a sus promotores y fomentando la abstención. Pero hay matices.

Por ejemplo, tanto en Quebec como en Escocia, con leyes fundamentales menos restrictivas que la Constitución española, se convocaron sendos referéndums, que los partidarios de la secesión perdieron por estrecho margen. «Allí donde los gobiernos han sabido afrontar mejor el desafío, el independentismo no ha dejado de existir pero ha virado hacia el pragmatismo», analiza Basaguren, que defiende que emprender «reformas» en el Estado autonómico, más allá de la ley de amnistía, podría ir encauzando el eterno problema catalán.

Porque, pese a las lecciones de Escocia y Quebec, hay otro dato fundamental que no pasa desapercibido a quienes analizan el fenómeno. «Quien más ha perdido es el partido que más ha apostado por la negociación y la bilateralidad», apunta la socióloga y profesora de la Universidad de Deusto María Silvestre, que ve sin embargo «reforzado» el «independentismo mágico» de Puigdemont y sus discursos «mesiánicos», aunque aliñados, recalca, por un intento de volver a conectar «con lo que fue Convergència, un partido de la burguesía catalana liberal, y con sus preocupaciones económicas». «Una parte importante del voto independentista prefiere un discurso hueco, lleno de gestos épicos, antes que asumir el coste y la lentitud de la negociación», apunta Silvestre.

•••

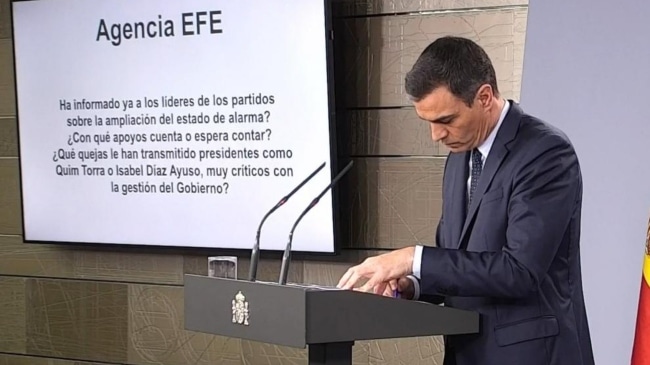

Rectificación a un presidente fuera de control

No son bulos, no son seudo medios y no se puede fraccionar la libertad de expresión

Luis Ventoso en El Debate, 190524

•••

- Revista de prensa de El Almendrón

- Revista de prensa de la Fundación para la Libertad

- The Objetive

- El Debate

- https://newspapermap.com [periódicos del mundo]

- revista científica ‘Nature‘ en versión española [vía El Español]

•••

Vídeos

- Europa VIVA24: Milei, Meloni, Orban y Le Pen, en Vistalegre, 190524

••

Uno de los tres inversores más importantes del mundo, Stanley Druckenmiller, elogió A Milei. 070524

•••

Música de Diana.

«Get Back» [1969] es una canción de la banda de rock británica The Beatles, escrita principalmente por Paul McCartney, pero acreditada a Lennon-McCartney. El sencillo fue lanzado el 11 de abril de 1969 y los créditos son compartidos con Billy Preston. También es la última pista del álbum Let It Be lanzado en 1970. Vía Diana Lobos, 160524.

•••

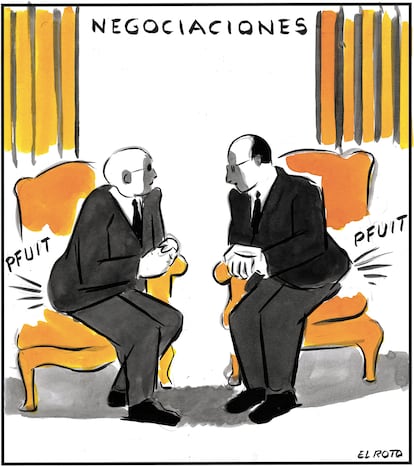

Humor

El Roto [A. Rábago, España 1947], en El País

.

•••

![]()

![El Quicio de la Mancebía [EQM] El Quicio de la Mancebía [EQM]](https://s0.wp.com/wp-content/themes/pub/chateau/images/chateau-default.jpg)

Isabel Segarra:

Y en la TV2 todos los días repiten programas grabados sin parar. Estamos perdiendo el nivel en todos los sentidos, pues esas repeticiones son descaradas. Una vergüenza absoluta para nuestro gobierno; una más.

Me gustaMe gusta

José Luis Balbás sentencia a Pedro Sánchez: “Tras el 9 de junio se le acaba el rollo de la extrema derecha”:

https://www.periodistadigital.com/periodismo/periodismo-online/20240520/jose-luis-balbas-sentencia-pedro-sanchez-9-junio-le-acaba-rollo-extrema-derecha-video-689404998166/

Me gustaMe gusta

Ruth Carbonell:

Lo de Javier Milei no sabemos cómo va a acabar, pues el futuro con las presiones internacionales del globalismo perverso es muy incierto. Pero hoy por hoy, es la mejor baza para acabar con la pobreza. Sólo hay que ver cómo estaba y como está ahora Irlanda. Ver para aprender, señores. Cosa que en esta cloaca española ni se lo plantean. Mas bien al revés.

Me gustaMe gusta

GRAVÍSIMO:

Cataluña delimita una frontera marítima”de facto” con Castellón e impone sanciones a los pescadores.

https://t.me/espíritutemplario/87617

Me gustaMe gusta

El científico de la ONU, profesor Bill McGuire “colaborador de la agenda”de las Naciones Unidas (ONU), advierte que la única “forma realista” de “evitar un colapso climático catastrófico” era “matar” a la población humana con una “pandemia de alta mortalidad”.