.

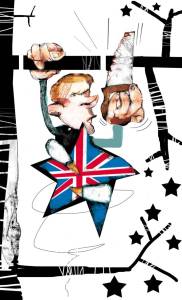

Ilustración de Raúl Arias [España, 1969] en El Mundo, 170616.

Ilustración de Raúl Arias [España, 1969] en El Mundo, 170616.

.

¿Alguna vez vinieron?

El pasado mes de febrero Cameron consiguió de Bruselas que si lograba evitar el Brexit, los británicos gozarían de dos privilegios mas de los que ya tienen: no será vinculante para ellos el establecimiento de ‘una unión más estrecha entre los pueblos de Europa” -artículo 1 del Tratado fundacional– y podrán discriminar a los trabajadores inmigrantes según su nacionalidad.

El Brexit tiene muchas posibilidades de vencer, sencillamente porque los británicos no están por la labor de seguir en una burocrática UE aunque ésta no persiga un modelo de Estado ni siquiera confederal pero sí se dedique a sustraer a los Estados Miembros una soberanía que inutiliza a cambio de préstamos baratos para el consumo de sus decadentes naciones y debilite las fronteras nacionales.

Recordemos que ya en Maastricht [1992] el Reino Unido ya consiguió suprimir del Preámbulo del Tratado la referencia a ‘una unión de vocación federal’ y que ellos siguen con su libra. O sea, que esto no es nuevo y ellos se sienten merecedores de un trato especial porque también consideran excepcionales sus singularidades. Los británicos nunca han apostado por una Europa Política que ponga en riesgo sus insulares líneas defensivas frente a cuestiones tales como la libre circulación de personas, sus derechos sociales o cualquier perjuicio para su propia moneda.

Lo terrible de la UE es que, intencionadamente y también como consecuencia de la aceptación de tales condiciones, no ha creado patria, sentimiento patrio, porque nunca ha tenido la menor intención de fundar, de verdad, un Estado común sino de progresar en torno a los intereses económicos de las grandes corporaciones y, como mucho, de evitar guerras intraeuropeas. Se da, pues la contradicción de que los Estados-Nación están regalando soberanía, poder patrio, a una apátrida Bruselas.

Y en tal sentido, qué duda cabe de que la inseguridad derivada de la pérdida de afecto colectivo, sentido común, prolifera allí donde los sentimientos de tribu, las emociones patrias, los principios compartidos, son sustituídas por la puta pela; carencia que ha dado lugar a unos gobiernos nacionales cada vez más burocráticos y dedicados a contentar a las multinacionales, que es lo mismo que lleva haciendo Bruselas desde que en 1951 se creo la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, primer peldaño de la actual UE.

En mi opinión, pues, el actual sentimiento británico de acorralamiento engendra un cambio de actitud colectiva -en lo individual, a veces una locura- que no debería sorprendernos. También mucha gente del resto de la UE comienza ha sentirse amenazada, sobre todo por unos dirigentes que, habiendo perdido hace tiempo el norte, les muestran el precipicio como meta.

La actual deriva europea en el terreno de los principios comunes, el terrorismo como amenaza creciente y las avalanchas humanas, junto al canal, de inmigrantes económicos disfrazados de refugiados políticos y amparados por la Europa pobre-progresista, no han hecho sino acrecentar su lejanía, también emocional. La fuerte reaparición del populismo de uno u otro signo es el gran síntoma.

Y su salida será contagiosa si los que [nos] quedamos no nos decidimos a abordar de una vez por todas la creación de un Estado confederal o federal basado en el sustrato filosófico y moral común que aún nos une en torno a Grecia, Roma, el Cristianismo, el Renacimiento, la Escolástica, la Ilustración y demás factores cohesionantes.

De modo que hagámonos a la idea de que, tanto si se van como si se acaban quedando, con los británicos acabaremos manteniendo acuerdos confederales siempre que reorientemos la Unión Europea hacia un Estado político y, desde luego, emotivo.

Así que no hay mal que por bien no venga. El contínuo chantaje británico y su actual tour de force en torno a la salida nos obliga, de una vez, a replantearnos qué modelo político de Unión Europea queremos y, en consecuencia, a optar por una suerte de confederación que respete, en cierta medida, la soberanía de unos Estados Miembros formados por unas sociedades que -está quedando muy claro- no quierenperdr su condición de Estado-Nación.

Y no lo olviden: será una buena noticia que el Reino Unido no se vaya pero la verdad es que nunca estuvieron con nosotros sino que, como digo, gozaron de un trato de privilegio. El futuro pasa, sin duda, por lograr un Estado europeo donde todos los ciudadanos de todos los Estados miembros tengan los mismos derechos y obligaciones.

Como pretendemos los constitucionalistas españoles con Cataluña.

pd. Resulta oportuno, por cierto, refrescar la memoria en torno a este tipo de referéndums. Si se acaban yendo ya nunca será lo mismo para la UE pero si no lo consiguen, volverán a intentarlo siempre que puedan, es decir, demasiado a menudo. Es lo que tiene la discriminación positiva del independentismo [vease Cataluña].

Algo que no ocurre cuando se trata de refrendos unionistas. Si alguien mantiene alguna duda respecto a la situación actual de la UE, que se pregunte por qué cada vez que se ha planteado un reférendum sobre el proyecto político europeo, la ciudadanía recula. Cuando tu patria de origen no es sustituída por una nueva emoción colectiva, lo lógico es volver donde solías.

Cuando tu salida de la casa de los padres acaba en fiasco matrimonial, lo lógico es volver a la casa del padre.

•

Ilustración de Eulogia Merle [Argentina, 1979] en El País, 170616.

Ilustración de Eulogia Merle [Argentina, 1979] en El País, 170616.

.

- El Brexit y la encrucijada de Europa. Diego Zuluaga en Libre Mercado, 200616.

- La Unión Europea: especie amenazada. José I. Torreblanca en El País, 200616.

- “El derecho a tener derechos”. Joaquín Estefanía en El País, 200616.

- Democracia y martirio. John Carlin en El País, 200616.

- La histeria, la Historia y el ‘Brexit’. Henry A. Kamen en El Mundo, 200616.

- La tragedia de Jo Cox y el futuro de Europa. Jesús Cacho en vozpópuli, 190616.

- El miedo y el ‘Brexit’, de Paul Krugman en El País, 190616.

- Un nuevo comienzo de la UE. José M. Martín Carretero en El País, 180616.

- Brexit: el valor de quedarse. Carlos Closa Montero en El País, 170616.

- Suerte y sangre fría. Hermann Tertsch en ABC, 170616.

- Jo Cox y la lección de Westminster. Ignacio Peyró en El Español, 170616.

- El Brexit es un tigre de papel. José García Domínguez en Libre Mercado, 150616.

- Europa: ¿Por qué está a punto de mutilarse?. Javier Fernández-Lasquetty en Libertad Digital, 160616.

- La necesidad de un proyecto. Jurek Kuczkiewicz en El País, 130616.

••

•••

Notas.-

Enlaces [en azul cuando se trata de textos ajenos] y corchetes son aportados por EQM. También, por razones discutibles de legibilidad en internet, el incremento de párrafos en textos ajenos, respetando el contenido, que puede leerse en el original pinchando el enlace.

![El Quicio de la Mancebía [EQM] El Quicio de la Mancebía [EQM]](https://s0.wp.com/wp-content/themes/pub/chateau/images/chateau-default.jpg)

El Podemos italiano ha ganado de calle en Roma y El País dice que se debe a ‘un relevo generacional’…

No se puede ser más cínico… cuando digan la verdad ya será tarde

Me gustaMe gusta

El mito de Europa

Europa era hija de Agenor y Telefasa, aunque a veces se dice que era hija de Fénix y por lo tanto nieta de Agenor.

Europa jugaba con sus compañeras en la playa de Sidón o a veces Tiro donde reinaba su padre, cuando Zeus la divisó y quedó maravillado por su belleza, por lo que se prendó de ella.

Como Zeus sabía que Europa podía rechazarlo si se le presentaba naturalmente, se transformó en un hermoso toro blanco que tenía cuernos parecido al creciente lunar, y fue a rendirse a los pies de la bellísima doncella.

Primero, la joven se asustó, pero luego fue tomando confianza. Primero opta por acariciar en el lomo al maravilloso animal y decide por último montar en su espalda. Zeus que esperaba esta acción de Europa, inmediatamente se levantó y partió hacia el mar.

Europa gritaba y se aferraba con fuerza a los curvados cuernos, pero Zeus no se detuvo, se adentró en la olas y se alejó de tierra, hasta llegar a Creta. Los hermanos y la madre de Europa salieron en su búsqueda desesperados y por orden de su padre, pero no dieron con ella.

En Gortina, Zeus logra su cometido y se une con Europa cerca de una fuente y unos plátanos que bendecidos por haber presenciado el divino acto de amor nunca más volvieron a perder sus hojas.

De esta unión nacieron tres hijos: Minos, Sarpedón y Radamantis. Además, se cree que fue la madre de Carno, amado de Apolo, y Dodón.

Pero Zeus no podía quedarse con su bella Europa, por lo que para recompensarla le da tres regalos. El primero es Talo el autómata, que era de bronce y cuidaba las costas de Creta contra los desembarcos extranjeros. El otro fue un perro que nunca fallaba en la cacería y siempre lograba atrapar a sus presas. Por último, le entregó una sorprendente jabalina que siempre y sin excepción acertaba en el blanco elegido.

Adicionalmente, y para recompensarla por completo, Zeus logró que Europa contrajera matrimonio con Asterión, quien al no tener hijos, adoptó a los de Zeus.

Cuando Europa murió le fueron concedidos los honores divinos y el toro que había sido la forma en que Zeus había amado a Europa fue convertido en constelación e incluido en los signos del zodíaco.

Los otros raptos o referéndums que hicieron temblar a Europa

El «no» más sonoro fue sin duda el que cosechó la Constitución Europea, rechazada en dos referendos que se celebraron, hace precisamente diez años, en Francia y Holanda, dos países «fundadores» considerados desde siempre a la vanguardia de la construcción de Europa. Los españoles fueron los primeros en votar, el 20 de febrero de 2005, la nueva constitución para Europa y en aprobarla por un rotundo 76,7% de votos favorables, pero su apoyo no sirvió de nada. Contra todo pronóstico, el 29 de mayo de ese año los ciudadanos franceses rechazaban el ambicioso tratado constitucional por un claro 54,9% de votos negativos. Un par de días después, los holandeses hacían lo mismo por un contundente 61,5%, resultado que daba la puntilla definitiva a la nonata Constitución europea. Los franceses ya habían avisado años atrás de sus reservas respecto a la marcha del proyecto europeo, porque en septiembre de 1992 aprobaban por muy estrecho margen, apenas el 51,1%, el Tratado de Maastricht, que contenía el gran diseño para la moneda única. Fue el famoso «petit oui», que provocó escalofríos.

Ese mes de junio el pueblo de Dinamarca había votado en contra de la ratificación del tratado. El escollo danés se salvó negociando condiciones especiales para el país, como su exclusión de la moneda única, lo que hizo posible repetir la consulta, un año después, y obtener esta vez un resultado positivo que permitió la entrada en vigor del Tratado de Maastricht y el comienzo del viaje hacia la unión económica y monetaria. Los daneses serían convocados nuevamente a las urnas por su gobierno en septiembre del año 2000 para decidir si el país debía finalmente adherirse al euro, pero el resultado fue negativo (53,2% en contra de la moneda única).

También en Suecia fue sometida a consulta, en 2003, la incorporación a la unión monetaria, pese a que este país nunca obtuvo en Maastricht el derecho a quedar excluido de ella (al contrario que el Reino Unido). Los suecos dijeron «no» al euro, por un 56,1% de votos contrarios. Por su parte, el pueblo noruego dijo «no» a la adhesión a la UE en dos ocasiones: en 1972, lo que provocó la dimisión del entonces primer ministro, el laborista Trygve Bratteli, y después en 1994. Por el contrario, Austria, Finlandia y Suecia aceptaron en referéndum la adhesión a la Unión Europea en 1994.

Más adelante, Irlanda necesitó de dos citas plebiscitarias (en 2001 y 2002) para que sus ciudadanos ratificasen el Tratado de Niza, que modificaba el reparto de poder en las instituciones comunitarias con vistas a la ampliación. En 2003, Hungría, Lituania, Polonia, República Checa, Estonia y Letonia afirmaron su incorporación a la UE también mediante consultas a la población.

La consecución del Tratado de Lisboa, firmado en diciembre de 2007 como sustituto de la malograda Constitución europea que reformaba las instituciones de la Unión, dio pie a numerosas negociaciones. Irlanda volvería a votar en contra en 2008 de la ratificación de este Tratado, con el 53,4 % de los votos, pero lo terminó aprobando en una segunda consulta, con el 67,1 % de «síes», en octubre de 2009.

Una de las últimas consultas que atañen a la Unión la celebró Suiza, un país no comunitario que en 2014 decidió limitar la entrada de trabajadores de la UE y fijar cuotas anuales. Con anterioridad, en 1992, ya había rehusado en referéndum su adhesión al Espacio Económico Europeo (EEE) y, sin embargo, se manifestó a favor en 2005 de la ampliación de la libertad de circulación para los nuevos socios de la Unión.

El Reino Unido secundó mediante un plebiscito en 1975 permanecer en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE).

EFE – Madrid – 05/07/2015

Veremos el Brexit

Blas

Me gustaMe gusta

Tienes razón, Quicio: «nunca estuvieron con nosotros» Estos ingleses son los catalanes de Europa. Para desgracia de todos, de una Europa unida.

Me gustaMe gusta

El trato especial conseguido por los ingleses desestabiliza al resto de europeos. Mejor que se marchen si no quieren seguirnos al 100×100. Lo que ocurre es que ellos quieren sacar tajada sin dar nada a cambio, listos, demasiado listos para estar con nosotros. Mejor debería calificarlos de soberbios.

Me gustaMe gusta

Qué se creen que son? Que se marchen cuanto antes, pues eso de: estoy pero no, es perjudicial para todos. Los proyectos necesitan de la ilusión, si ésta se desvanece, adios muy buenas.

Me gustaMe gusta

Volver a empezar

El Correo / ANTONIO PAPELL

En los primeros años de este siglo, llegamos a pensar en la UE que habían concluido los ciclos económicos, o, al menos, que estábamos atravesando un ciclo largo de prosperidad. Kondrátiev era el economista de moda. Pero al llegar la crisis, caímos en la cuenta de que aquella percepción positiva era un simple espejismo, la adversidad nos golpeó como a ningún otro país en Europa –ni siquiera los tres países rescatados, Irlanda, Portugal y Chipre, han tenido convalecencias tan largas y dolorosas– y hoy nos encontramos postrados, con un desempleo crónico de tal magnitud que no sabemos realmente cómo afrontarlo, con la tercera parte de la población en riesgo de pobreza, y con unas expectativas francamente mediocres, sobre todo para la juventud.

Por añadidura, quienes han gestionado el país en esta última década no solo han de cargar con el lastre de su propia obra sino que han de responsabilizarse del gigantesco expolio de las arcas del Estado que sectores relevantes de la clase política han perpetrado. La mezcla explosiva de la crisis económica –con sus secuelas de depauperación y desintegración social– con la corrupción generalizada que han llevado a cabo los principales partidos han causado la irritación y la desafección que están en el origen de este inquietante proceso político que desembocará en las elecciones de este domingo.

En teoría, la salida de esta crisis que nos asedia, que ha provocado el empobrecimiento y la proletarización de las clases medias y que ha generado un profundo divorcio entre buena parte de la opinión pública y el ‘establishment’ formado por las elites que han pilotado el desastre, debería acometerse mediante un poderoso golpe de timón, incluida una reforma constitucional. Sin embargo, un sector del electorado no parece dispuesto a auspiciar semejante resurrección, porque no tiene confianza alguna en los actores políticos y ha decidido, por lo tanto, optar por otras opciones nuevas e incontaminadas. El quebranto ha sido tan serio y la inmoralidad de los partidos tradicionales tan irritante que muchos de los más damnificados por el cúmulo de desmanes apuestan por volver a empezar, por hacer borrón y cuenta nueva del sistema que tan intensamente ha decaído.

Quienes han optado por el cambio radical tienen su decisión tomada y no se avienen a razones ideológicas: es indiferente el discurso que emita Podemos porque el apoyo de estas personas indignadas no vacilará. Eso explica algunas aparentes paradojas, como el hecho de que los mismos que apoyaron a un Podemos transversal vayan a apoyar ahora a un Podemos que ha pactado en la extrema izquierda. Esta es la situación, que cada cual es dueño de calificar como quiera. Una situación que han labrado a pulso los partidos tradicionales y que habrá que desanudar con sutileza e inteligencia para que la reforma se imponga a la ruptura.

Me gustaMe gusta